- Крепость Осовец

- «Живые мертвецы»

- Краткие сведения о Первой мировой войне

- Кто использовал химическое оружие в Первой мировой войне

- Всё дело в кавычках.

- Характеристика крепости

- Укрепления форта

- Основная задача крепости

- Народ и царь

- Трёхнедельный артиллерийский обстрел

- Разум и чувства

- Подвиг подпоручика Котлинского.

- Внимание! Газы!

- Первый натиск немцев на крепость

- Попытка номер два

- Страшные истории в военных анналах

- Что на самом деле творилось за фасадом «прекрасной новгородской демократии»?

- Вторая атака крепости

- Крепость разрушали «Большими Бертами».

- Кость в германском горле.

- Психологический эффект плюс артиллерийский удар.

- Новые дни – новые возможности

- Былые штурмы и силы сторон

- Отступление русской армии

- День народного единства и 1612 год. История в картинках

- Третий штурм

- Разрушительное действие газа

- «Атака мертвецов»

- Защитники покидают крепость

Крепость Осовец

Первая мировая война не занимает в истории такого места, как Великая Отечественная. Но он оставил много примеров солдатского мужества и стойкости. Ярким примером является оборона крепости Осовец в августе 1915 года, когда горстка русских солдат, переживших газовую атаку, обратила в бегство три немецких пехотных полка. Эта битва вошла в историю как «нападение мертвых».

«Живые мертвецы»

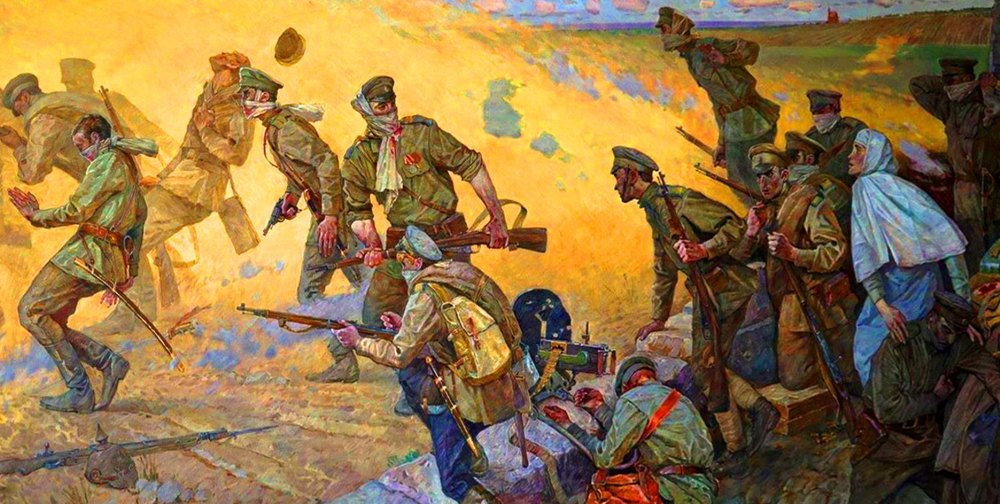

В вышеупомянутом «Дневнике боевых действий» сообщается: «Получив рапорт об этом (т.е занятии 1-й линии обороны) от командира 3-го батальона капитана Потапова, который доложил, что немцы, занявшие окопы, продолжая наступление к крепости и находясь недалеко от резерва, командир полка немедленно приказал 8-й, 13-й и 14-й ротам перейти от форта на позицию Сосненская и, начав контратаку, отбросить немцев из занимаемых ими окопов. «Эти части, в том числе 13-я рота, атакой которой руководил подпоручик Владимир Карпович Котлинский, также сильно пострадали от газа и обстрелов и потеряли до половины личного состава (потери находившейся в крепости 14-й роты составили меньше). Немцам обещали, что они просто займут незащищенные позиции. Однако все пошло по-другому: им навстречу встали русские солдаты, закутанные в тряпки, «живые мертвецы».

«Подойдя к противнику примерно на 400 шагов, лейтенант Котлинский во главе со своей ротой бросился в атаку. Штыковым выстрелом он выбил немцев с их позиций, заставив их в беспорядке бежать… Не останавливаясь, 13-я рота продолжая преследовать убегающего противника, штыками выбрасывая его из окопов 1-го и 2-го секторов занимаемых им Сосненских позиций. Мы снова заняли последнюю, возвращая противнику наши противоштурмовые орудия и трофейные пулеметы. В конце этой огненной атаки лейтенант Котлинский был смертельно ранен и передал командование 13-й ротой 2-му лейтенанту 2-й роты Осовец Стрежеминский, который завершил и завершил дело, столь славно начатое лейтенантом Котлинским. Котлинский умер. В тот же день высоким приказом от 26 сентября 1916 года посмертно награжден орденом Святого Георгия 4-й степени.

Один из очевидцев сообщил газете «Русское слово»:

«Я не могу описать горечь и гнев, с которыми наши солдаты пошли против немецких отравителей. Сильный ружейный и пулеметный огонь, густо разорванная шрапнель не смогли остановить натиск разъяренных солдат. Измученные, отравленные, они бежали с единственной целью — сокрушить немцев. Не было отсталых людей, никого нельзя было торопить. Не было отдельных героев, компании шли как один человек, одушевленный единой целью, мыслью: умереть, но отомстить подлым отравителям».

Немцы не ожидали контратаки, они вообще считали, что на позициях никого нет, кроме убитых. Но «мертвые» поднялись из могил. Остальное доделала русская артиллерия, которая окончательно одумалась. В 11 часов позиция Сосненской была освобождена противником, который не повторил атаки. В этот день русская боевая группа, столкнувшаяся с противником, потеряла убитыми, ранеными и отравленными газами около 600-650 офицеров, офицеров и нижних чинов. Противник понес большие потери.

Позиции русских войск

К сожалению, судьба Осовецкой крепости была решена: поступил приказ об ее эвакуации. 23 августа здания и укрепления оставленной русскими войсками крепости взлетели в воздух, а через два дня немцы заняли еще дымящиеся руины.

Осовец был заброшен, но «атака мертвецов» 13-й роты не обошлась без значения: он стал чудесным памятником русскому солдату, отдавшему свою жизнь за свободу народов Европы, чтобы они могли сами выбирать свое будущее

Краткие сведения о Первой мировой войне

Эта война в Европе называлась по-разному: Четыре года и Великая, Великая и Европейская, Австро-германская и Империалистическая. А также — траншейные, траншейные, позиционные. И только после Второй мировой войны в 1939 году ее стали называть Первой мировой войной.

Мы, сегодняшние россияне, мало о ней знаем. Мало кто представляет, какой патриотизм царил в августе 1914 года в России, когда началась Первая мировая война. Толпы народа сопровождали добровольцев на бой под «Маршем славян». Россия держала фронт от Балтики до Черного моря, царские офицеры и солдаты не давали врагу уйти вглубь Родины.

За боевые заслуги и героизм в Первой мировой войне полтора миллиона человек были награждены Георгиевским крестом. 33 тысячи — полноправные обладатели Георгиевских орденов четырех степеней (среди них — знаменитый Василий Иванович Чапаев). Награждено 2 миллиона медалей «За отвагу». Впервые в истории в этой войне Германия применила отравляющие вещества против защитников русской крепости Осовец.

Кто использовал химическое оружие в Первой мировой войне

В начале Первой мировой войны армии использовали раздражающее газовое оружие, а не смертоносное. Первыми этот вид оружия применили французы: в августе 1914 года они приняли на вооружение 26-мм гранаты, начиненные слезоточивым газом — этилбромацетатом. Хотя вскоре его пришлось заменить хлорацетоном, так как его запасы закончились.

В октябре немцы переняли эту технологию у французов и открыли огонь пулями, частично заполненными раздражающим химическим веществом, по бельгийцам, французам и британцам в битве при Нев-Шапель. Применение оказалось неэффективным: концентрация газа была настолько низкой, что его действие было почти незаметным.

В 1915 году Германия начала разработку методов использования хлора против солдат противника в окопах. Это было поручено немецким компаниям BASF, Hoechst и Bayer в сотрудничестве с Фрицем Хабером, считающимся отцом химического оружия.

Считается, что первой массовой и смертоносной газовой атакой стала битва за бельгийский город Ипр. Немецкая армия распылила 168 тонн хлора, в результате чего более 5000 человек погибли и 15000 получили ранения, в том числе немцы. Затем Германия совершила еще несколько газовых атак, после чего армия решила применить химическое оружие в районе Осовца.

Распыление ядовитых газов по ветру в сторону врага. Фото из Федерального архива Германии

В том же 1915 году французы начали использовать гораздо более токсичный газ, чем хлор: фосген. Это бесцветный газ со слабым запахом затхлого сена, который трудно обнаружить. Хотя имелся существенный недостаток, симптомы отравления проявились только через 24 часа, что могло позволить противнику вести боевые действия, хотя и временно.

В 1917 году немцы впервые применили горчичный газ — горчичный газ. Оно произошло 12 июля недалеко от бельгийского города Ипр, отсюда и название вещества. Англо-французские войска были подорваны минами, содержащими маслянистую жидкость.

Канадский солдат после отравления ипритом

Химическое оружие применялось и в России. Наиболее масштабное применение произошло во время Брусиловского прорыва: тогда применили 76-мм пули с удушающими (хлорпикрин) и ядовитыми (фосген, венсинит) ядовитыми веществами.

Гонка между внедрением новых и более эффективных ядовитых газов и разработкой адекватных мер противодействия, получившая название «газовая война», продолжалась до конца Первой мировой войны.

Всё дело в кавычках.

0 Термин «нападение мертвецов» впервые ввел в оборот в 1939 году военный инженер-фортификатор Сергей Александрович Хмелков в своем произведении «Борьба за Осовец». Хмелков, который на момент написания этой статьи был одним из руководителей Военно-инженерной академии Красной Армии, лично воевал в Осовце в 1915 году и был отравлен во время газовой атаки.

«Тринадцатая и Восьмая роты, потеряв до 50% отравленных, выстроились по обе стороны железной дороги и начали наступление; 13-я рота, встретив части 18-го полка ландвера, с криками «ура» бросилась в штыки. Эта атака «мертвых», как сообщает очевидец боя, настолько удивила немцев, что они не приняли бой и бросились назад, многие немцы погибли на проволочных сетях перед второй линией окопов от огня артиллерийская крепость », — писал Хмелков.

Тема «нападения мертвецов» приобрела популярность после распада СССР, когда больше внимания стало уделяться изучению событий Первой мировой войны. И если Хмелков в своем произведении взял «мертвых» в кавычки, то новые авторы уже написали просто — «нападение мертвых».

В результате сегодня события 6 августа 1915 года иногда описывают как победу 60 умирающих русских солдат над 7000 немцев, вызывая у многих скептицизм и недоверие. Но как это было на самом деле?

Характеристика крепости

Город Осовец расположен на северо-востоке Польши, в 50 км от Белостока. До 1918 года территория принадлежала России. Укрепления крепости у города Осовец по плану русского генерального штаба создавались для защиты переправы через Бобровую реку. Транспортный узел Белосток нуждался в защите от немецкого нападения с севера Восточной Пруссии.

Укрепления форта

Крепость Осовец представляет собой укрепленную территорию в форме неправильного шестиугольника. Основные боевые позиции располагались на двух бастионах, внутреннем и внешнем, для артиллерийских и пехотных стрелков. Толщина колодца у основания 50 метров. Форт окружен рвом, наполненным водой. Гарнизон крепости состоял из четырех рот стрелков и артиллеристов, которые обслуживали на валах 60 орудий.

В двух других фортах: склады боеприпасов и припасов, казармы и госпиталь, оружейные магазины. Кирпичные стены крепости были укреплены бетоном толщиной 2 метра. Они построили бетонные лачуги с глубокими подвалами. Между фортами были проложены переходы, бронированный артиллерийский форт был оборудован складом боеприпасов, расположенным поблизости.

Основная задача крепости

Главной задачей защитников крепости было перекрыть врагу близкий путь к Белостоку, вынудив его осадить цитадель или искать обходные пути. Взятие Белостока открыло дорогу врагам Вильнюса, Гродно, Минска, Бреста. Это кратчайший путь в Россию. Крепость невозможно обойти, он контролировал местность, рядом были болота, нет дорог, мало деревень.

Народ и царь

Оборона крепости Осовец в Первую мировую войну далась защитникам непросто, и со стороны было ясно: риски велики. Это не помешало правителю самостоятельно пробираться к укреплениям, чтобы поддерживать боевой дух армии. Военные приветствовали его восторженными возгласами. Командующий, как мы знаем из дошедших до нас источников, был сбит с толку, слишком напуган для жизни королевского персонажа, показавшего себя на передовой. Царь зашел в форт, затем в церковь, ранее пострадавшую от бомбардировок, сделал крестное знамение на иконе, которую сам преподнес в храме в 97-м. Священник, с которым разговаривал император, сказал, что ничего страшного не было, ему просто пришлось скучать, когда возле церкви начали падать снаряды — тогда святой отец пошел в храм.

Оборона Осовецкой крепости в Первую мировую войну, как казалось царю, увенчалась успехом. Довольный увиденным образом, монарх ушел. Как вспоминают современники, накануне особо значимых событий царь лично посещал важные места русской военной истории. Похожая ситуация возникла, когда враги напали на Саракамыш: царь предстал перед воинами, дал им моральную силу, а ранее никому не известная местность вписала свое имя в легенды. Осовец испытал похожие перипетии судьбы.

Трёхнедельный артиллерийский обстрел

После Мазурской битвы линия фронта во второй раз подошла к крепости в начале февраля. На этот раз на защиту крепости прибыли пехотная дивизия и два полка. Всего крепость защищали 26 батальонов, 26 полевых орудий и крепостная артиллерия. В январе командующего крепостью Шульман сменил Николай Бржозовский.

Бржозовский Николай Александрович

Накануне нападения немецкие парламентарии прибыли к крепости под белым флагом и предложили старшему адъютанту штаба крепости Михаилу Свечникову полмиллиона имперских марок за сдачу фортов. На что, как показывают исторические исследования, был дан ответ: «Русские не сдаются».

По словам доктора филологических наук Ирины Анненковой, выражение «россияне не сдаются» стало известным благодаря Осовцу. Однако историки еще не определились с автором приговора: одни пишут, что этот приговор принадлежит Николаю Бржозовскому, а другие — Свечникову.

В первые дни русские держали оборону, но безрассудный отход войск из неподготовленного укрепленного района позволил немецкой армии снова бомбить крепость артиллерией. Для этого немцы развернули четыре осадных миномета «Шкода», оружие которых производилось во время Первой мировой войны.

Осадный миномет Škoda

Генштаб попросил командира гарнизона оказать сопротивление не менее 48 часов, но крепость обороняли еще полгода. После нескольких недель интенсивных атак, в ходе которых было выпущено около 250 000 тяжелых снарядов, укрепления уцелели. Кроме того, русские батареи уничтожили ряд осадных орудий, вынудив немецкое командование перейти к позиционной войне, которая длилась до июля 1915 года.

Вид на крепость был устрашающим, вся крепость была окутана дымом, сквозь который вырывались огромные языки пламени от разрыва пуль в том или ином месте; столбы земли, воды и целые деревья летели вверх; земля дрожала, и казалось, что ничто не сможет противостоять такому огненному урагану.

Разум и чувства

Такой прорыв, как видно из истории обороны Осовецкой крепости, ошеломил врага. Наиболее разумным было бы отправить оставшееся дорогое оборудование на безопасный вывоз, откуда бомбежка продолжалась, но вместо этого орудия были перенесены в тыл. На тот момент у защитников крепости не было предметов, которые не разрушились бы при попадании пуль, которыми стреляли немцы. Всего дюжина успешных попаданий — и крепость будет разрушена. Вместо этого злоумышленники забрали свои самые многообещающие силы и больше не использовали их в попытках овладеть Осовцом.

Вторая линия обороны крепости находилась за пределами Осовца. Здесь пехота устояла, атакующим победить не удалось. Из воспоминаний тех, кто пережил те ужасные времена, можно узнать, что люди настолько привыкли к взрывам, что могли уснуть под их звуки. Утомление солдат было неизмеримо, они слишком старались укрепить защищаемый объект и сражаться напрямую.

Как известно из летописи обороны Осовецкой крепости в Первую мировую войну, гусары, артиллеристы и пехота внесли значительный вклад в защиту этого места. Позже они подсчитали, что от вражеских снарядов на территории крепости осталось 30 тысяч воронок. Сотни тысяч попали в реки, окружавшие укрепления болота. Казалось, что если бы защитники не погибли от гранаты, сотрясение мозга наверняка вывело бы выживших из строя, а в противном случае — в шоковое состояние. Известно, что тогда писали множество отчетов о бесперспективности защиты крепости — их не знали только простые люди, поэтому выстраивались в очередь на жизнь и смерть.

Подвиг подпоручика Котлинского.

немцы легко заняли первые две линии обороны, которые были полностью обезлюдены, и двинулись дальше. Возникла угроза захвата противником Рудского моста, что означало бы рассечение всей обороны России и последующее неминуемое падение Осовца.

Командующий крепостью генерал-лейтенант Николай Бржозовский отдал приказ штыками контратаковать врага «всеми возможными». Контратаку возглавил командир 13-й роты Землянского полка подпоручик Владимир Котлинский. Вместе с остатками своей роты он вел живых солдат 8-й, 12-й и 14-й рот, которые меньше всего пострадали от газа.

Это было устрашающее зрелище: люди с химическими ожогами на лицах землистого цвета, закутанные в тряпки (единственное в России средство защиты от газа), плевались кровью и, вместо того, чтобы кричать «ура», издавая страшные и нечеловеческие шипения, уходили в атака штыком.

Несколько десятков умирающих русских солдат обратили в бегство немецкую пехоту. В ходе боя за первую и вторую линию укреплений лейтенант Котлинский был смертельно ранен. Несмотря на это, к восьми часам дня прорыв немцев был полностью ликвидирован. В 11 часов стало ясно, что штурм отбит.

Внимание! Газы!

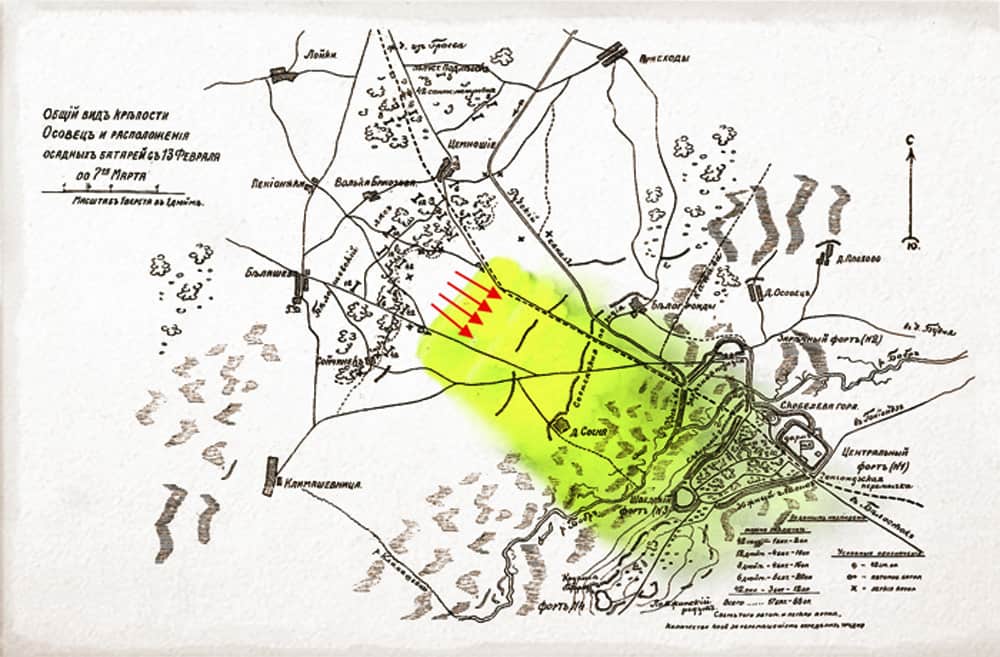

Ядовитые вещества — в данном случае хлор — все еще были новы для воюющих сторон, и поэтому средства защиты русских войск (а также их союзников на Западном фронте) были несовершенными. На том этапе войны отравляющие вещества обычно доставлялись в баллонах, а не позже — пулями, поэтому очень важно было попутный ветер, чтобы хлор не попал в наши войска. Немцам пришлось ждать в полной боевой готовности более десяти дней, пока не подул нужный ветер. Для атаки 30 газовых батарей были сконцентрированы в четырех местах (точное количество баллонов в каждой неизвестно, но обычно в одной батарее было 10-12 баллонов), каждая с баллонами со сжатым воздухом, подключенными как компрессор. В результате жидкий хлор вытеснялся из баллонов в течение 1,5-3 минут.

Час пробил рано утром 24 июля (6 августа по новому стилю) 1915 года. Как отмечалось в боевом журнале 226-го Землянского пехотного полка,

«Около 4 часов утра немцы выпустили целое облако удушающего газа и, прикрытые толстыми цепями, перешли в энергичное наступление, в основном на 1-м, 2-м и 4-м участках Сосненской позиции. В то же время противник открыл ураганный огонь по Заречному форту, позиции за рекой и по дороге, ведущей от него на Сосненскую».

Однако меры по противодействию газам уже были: солдаты жгли паклю и солому перед окопами, поливали парапеты и опрыскивали дезинфицирующим раствором извести, а также надевали имеющиеся в их распоряжении противогазы и бинты. Однако все это было не очень эффективно, к тому же многие солдаты использовали обычные мокрые тряпки, которыми обматывали лицо.

Очень сильно пострадали защитники: 9-я, 10-я и 11-я роты оказались на равнинах, практически перестали существовать, в 12-й роте на Центральном Редотто в строю осталось около 40 человек, в Бялогронде — около 60. Бомбардировка крепости, в том числе пули с токсичными веществами, это тоже стало неожиданностью для российских войск — поэтому российская артиллерия не смогла дать адекватный ответ противнику, хотя и имела возможность.

Немецкая газовая батарея готовится к атаке

Немецкая артиллерия создала шквал огня, под прикрытием которого ландвер перешел в наступление. Никто не ожидал сопротивления после такой подготовки. Все шло по плану: части 18-го и 76-го полков Ландвера без проблем заняли первую и вторую позиции, легко сломив сопротивление ополченческой роты, которая также была сильно повреждена газом и бомбардировками, и стояла на позиции Сосненская это. Однако начались проблемы: сначала ландштурмисты 76-го полка увлеклись наступлением и попали под собственный газ, потеряв около тысячи человек, а когда остатки русской 12-й роты открыли огонь из центрального редута, атака немедленно прекратилась.

Первый натиск немцев на крепость

Оборона крепости во время Первой мировой войны подтверждает героизм солдат и офицеров. В сентябре 1914 года немцы в течение 6 дней бомбили крепость из крупнокалиберных орудий. После двух дней интенсивных бомбардировок немцы решили, что противник напуган, и атаковали. В ответ — шквальный артиллерийский огонь, заставивший их лечь. Русская пехота бросилась в контратаку. Немцы быстро отошли, понимая, что руками здесь ничего не достать.

Под белым флагом посланника в крепости Осовец появился немецкий офицер и сказал генералу М.С. Свечникову: «Мы даем вам полмиллиона американских марок за сдачу форта. Это не взятка, а оценка того, что при штурме Осовца мы потратим на патроны полмиллиона марок. Нам выгоднее экономить снаряды, заплатив за них. Не отказывайтесь от крепости — обещаю, что через 48 часов Осовец перестанет существовать».

Свечников вежливо ответил депутату: «Советую остаться со мной. Если Осовец протянет через 48 часов, я тебя повешу. Если Осовец сдается, повесьте меня. Мы денег не берем»!

Парламентарий удалился. Немцы ждали, когда замерзнут болота и река. Готовились к новому наступлению: им тоже нужен был Осовец, за которым лежали русские земли.

Попытка номер два

Первоначальная атака на русскую крепость не дала желаемого результата, поэтому противник отступил, чтобы думать и строить планы, соответствующие положению вещей. Пришлось ждать, пока морозы овладеют болотами и рекой. Однако у атакующих просто не было выбора: дорога на Минск и Гродно начиналась за укреплениями. Альтернатив не было. Основная оборона крепости Осовец в Первую мировую войну началась в первом месяце 15-го года. Первый штурм произошел 3 февраля. В течение пяти дней, имея лишь небольшие окопы, доблестные защитники не пропускали врага, хотя укрепления не обеспечивали абсолютно никакой защиты от крупнокалиберных орудий, применявшихся противником.

Последним резервом, пошедшим на героическую оборону Осовецкой крепости, стал командующий укреплением. Бржозовский взял с собой всех штабных офицеров. К этому времени база была истощена, истощена условиями, несовместимыми с жизнью. Было решено отвести пехоту крепости на вторую линию обороны. Ответственность за мероприятие взял на себя командующий крепостным гарнизоном.

Страшные истории в военных анналах

Позже Буняковский писал в своих произведениях о нападении мертвецов при обороне Осовецкой крепости, начиная с описания того грозного утра газовой атаки. Было холодно, царил туман, ветер дул с севера, умеренной силы. Около половины защитников погибли мгновенно. Полуотравленные люди пытались выбраться из опасной зоны, но жажда заставила их поклониться воде, где скопились газы, а вторичное отравление привело к мучительной смерти. Когда нападавшие подошли к позиции, в живых осталось не более двухсот русских. Из форта Заречный на помощь были отправлены три роты, но каждая третья рота погибла по пути к месту назначения. Прошло некоторое время, и нападавшие выпустили красные ракеты, начав бомбить позиции российских солдат.

9, 10, 11 компаний погибли мгновенно, полностью. Из 12 человек с автоматом выжили всего четыре десятка человек. Бялогронду уже защищали три компании; из них выжило около 60 человек. Всего — не более двухсот. Этим людям предстояло сражение с наступающей 8-й армией. За газовой волной последовали около семи тысяч нападавших. Атака не планировалась: предполагалось, что выживших не останется. Задача армии заключалась в расчистке территории.

Что на самом деле творилось за фасадом «прекрасной новгородской демократии»?

Вторая атака крепости

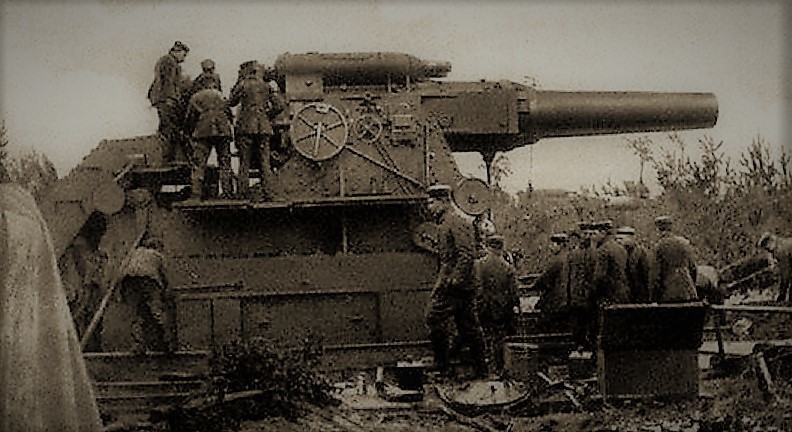

В середине февраля 1915 года немцы, полные надежд на батарею сверхтяжелых орудий «Большая Берта» с 800-килограммовым снарядом, начали штурм Осовца. Огонь велся очередями через четыре минуты.

Каждый снаряд оставил воронку глубиной 5 метров и диаметром 15 метров, настоящий колодец! При этом немецкие самолеты бомбили крепость сверху. Противник предполагал, что при интенсивной бомбардировке русские сдадутся в один день.

Генштаб попросил защитников продержаться 48 часов, хотя они считают свою просьбу невыполнимой. Ураганный огонь по крепости велся противником в течение недели, было выпущено 250 тысяч снарядов. Столько российские военные потратили на фронтах за 2 месяца.

Форт, казалось, исчез в облаках пыли, и вокруг него не было ничего живого. Ошеломленные немцы не поняли, что произошло, когда русские пушки заговорили из облаков пыли и огня. Замолчал их Берт, за ним — склад боеприпасов.

Немцы не смогли сбить русскую пехоту с линии обороны. После февральского штурма на территории Осовца обнаружено 30 тысяч воронок. Штурм крепости не удался. Русские солдаты сопротивлялись, хотя создавалось впечатление, что ни один человек не выдержит урагана огня и железа.

Крепость разрушали «Большими Бертами».

0 3 февраля 1915 года начался второй штурм крепости Осовец. После шести дней боев немецким частям удалось занять первую полосу обороны русских. Это позволяло в полной мере использовать немецкую тяжелую артиллерию. В крепость были переданы осадные орудия, в том числе минометы «Шкода» калибром 305 мм, а также «Биг Бертс» калибром 420 мм.

Всего за одну неделю бомбежек по крепости было выпущено около 250 тысяч крупнокалиберных пуль. Очевидцы взрыва утверждали, что Осовец окутал дым, от которого вырвались страшные языки огня и затряслась земля.

Генштаб русской армии, зная большие разрушения, пожары и большие потери личного состава, приказал частям, оборонявшим Осовец, продержаться 48 часов. Русские части смогли не только выдержать двое суток, но и отразить штурм.

В июле 1915 года началось новое масштабное наступление немецкой армии, частью которого стал третий штурм Осовца.

Кость в германском горле.

0 Осовецкая крепость, расположенная в 50 километрах от города Белосток, ныне принадлежащего Польше, была основана в 1795 году после вхождения польских территорий в состав Российской империи. Крепость построена с целью защиты коридора между реками Неман и Висла — Нарев — Буг, с важнейшими стратегическими направлениями Петербург — Берлин и Петербург — Вена.

Строительство различных укреплений внутри и вокруг крепости длилось более ста лет. Самые первые боевые действия в истории Осовца начались в сентябре 1914 года, когда к нему подошли части 8-й немецкой армии. У немцев было многократное численное превосходство, они смогли подтянуть тяжелую артиллерию, но штурм был отбит.

Крепость имела большое стратегическое значение: она была одним из центров обороны так называемого «польского мешка», глубоко выступавшего на запад и уязвимого с северного и южного флангов территории Польского королевства.

Обойти Осовец было невозможно: к северу и югу от крепости были непроходимые болота, и единственной возможностью для немецкого командования продвинуться дальше в этом направлении было захватить его. × Ч

Психологический эффект плюс артиллерийский удар.

0 Немецкие источники не особо заостряли внимание на неудавшемся штурме Осовецкой крепости 6 августа. Однако, описывая случаи применения боевого газа, немецкие генералы отмечали, что, нанеся большой урон противнику, это было неправильно понято немецкими солдатами и офицерами.

Среди немецких солдат считалось, что газовая атака должна полностью уничтожить противника или хотя бы лишить его возможности оказать сопротивление. Таким образом, немецкая пехота, поднятая на Осовец 6 августа 1915 года, была морально не готова к сопротивлению противника.

Немцы устали от долгой борьбы за Осовец не меньше россиян. Траншейная жизнь на болотах вымотала их до предела. Мысль о том, что проклятая крепость падет без боя, откровенно их подавляла. Боевой потенциал нападающих ими частично разрушен. На ряде участков пехота рвалась вперед с таким рвением, что на полном ходу наткнулась на облако газа, предназначавшееся русским. В результате несколько сотен немецких солдат были подбиты.

Не 60, а гораздо больше российских солдат приняли участие в «атаке мертвых». Половина 13-й роты, половина 8-й роты, несколько солдат из 12-й роты и, наконец, 14-я рота, где более половины личного состава было в строю. Штыковой контратаке противостояли не 7000 солдат, а только 18-й полк 70-й бригады 11-й дивизии ландвера.

Как отмечает Сергей Хмелков, немецкая пехота фактически не приняла бой. И здесь психологический эффект действительно сработал: вид солдат, атакованных газовой атакой, произвел на врага неизгладимое впечатление.

не исключено, что немецкие офицеры смогли бы вернуть своих подчиненных, но за время, выигранное солдатами подпоручика Котлинского, русская артиллерия пришла в себя, которая заработала и начала косить ряды солдат нападающие.

Все эти факторы в совокупности привели к тому, что «атака мертвых» увенчалась успехом.

Новые дни – новые возможности

14 февраля немцам показалось, что они в двух шагах от личного знания результатов обороны Осовецкой крепости. Власти направили для поддержки наступления сверхтяжелых специальных орудий, 420-мм орудий. В мире эта техника не имела аналогов по мощности и качеству. По сравнению с предыдущими 203 мм, новые выглядели настоящими гигантами. Одна пуля из такого ружья весила 800 кг. После его взрыва остался кратер пятиметровой глубиной, диаметр которого достигал 15 метров. Вместе с ними на помощь атакующим пришли 305-мм орудия, давшие сбой в 360 единиц. Технические возможности позволяли повторять такие всплески каждые четыре минуты. Немцы привлекли самолеты, с которых также бомбили защитников укреплений.

Первоначально считалось, что защитникам будет достаточно интенсивной ежедневной бомбардировки, чтобы сложить оружие. Максимальный расчет включал два дня сопротивления. Генштаб попросил защитников продержаться 48 часов, но не признал, что это будет достижимо. Никто не мог поверить, что укрепления продержатся еще полгода. Только ретроспективно, отсчитав все дни и часы, исследователи поняли, что оборона крепости Осовец завершилась через 190 дней после начала осадных операций.

Былые штурмы и силы сторон

Первые две попытки штурма Осовца (Подробная история обороны Осовца изложена в книге непосредственного участника событий С.А. Хмелкова «Борьба за Осовец» — ред.) Тяжелые потери и атака не возобновилась. Только вторая попытка была более серьезной, и, неудачно, немцы перешли на позиционную войну, активно накапливая силы и готовя новый штурм.

Осаждавших было немногим больше, чем гарнизон крепости. Однако немецкие командиры были известны своей способностью создавать огромное преимущество на основном участке атаки, которое они использовали как на восточном, так и на западном фронтах. На этот раз 11-я дивизия Ландвера (Ландвер — немецкие войска ополченского типа, аналог российского ополчения — Ред.) Подготовилась к штурму крайне серьезно. Для занятия передовых позиций русских Сосненская и Заречная было решено использовать отравляющие вещества и мощную артиллерийскую поддержку.

Отступление русской армии

В начале мая 1915 года российский фронт был прорван в Польше и Галиции, и русское командование приняло решение о стратегическом отступлении. В августе стратегическая необходимость защищать крепость Осовец не имела смысла. Командование решило эвакуировать гарнизон и положить конец обороне.

Разрушенные казематы Осовецкой крепости

Во время эвакуации на вооружении оставалось лишь несколько орудий, которые использовались немцами как трюк. Русские вытащили из крепости все, что могли, а остальное взорвали. Эвакуация войск завершилась 22 августа, через три дня немецкие войска вошли в разрушенную крепость.

Среди развалин взрывов и пепла костров гордо покоилась сказочная твердыня, которая, мертвая, становилась еще страшнее для врага, каждый час рассказывая ему о ценности защиты. Спите спокойно, не зная поражения, и вселите весь русский народ в жажду мести врагу, пока он не будет полностью уничтожен. Ваше славное, высокое и чистое имя передается на попечение грядущих поколений. Пройдет немного времени, Родина залечит свои раны и в небывалом размахе явит миру свою славянскую силу; Вспоминая героев Великой войны за независимость, она не поставит нас, защитников Осовца, на последнее место.

Николай Бржозовский Командир Осовецкой крепости

День народного единства и 1612 год. История в картинках

Третий штурм

Летом 1915 года противник предпринял масштабную атаку на непокоренную крепость Осовец. Огонь и артиллерийские атаки не увенчались успехом. Немцы тщательно готовили газовую атаку в течение 10 дней, терпеливо ожидая нужного направления ветра.

рядом с крепостью было развернуто 30 газовых батарей. 6 августа в 4 часа утра темно-зеленый туман из смеси хлора и брома окутал российские позиции. Газовая волна высотой 15 метров и шириной 8 километров проникла на территорию крепости на глубину 20 километров. У защитников крепости не было противогазов.

Разрушительное действие газа

Вся зелень крепости была уничтожена. Листья падали с деревьев, трава почернела. Пища, пропитанная ядом, превратилась в яд. Половина солдат была насмерть отравлена. Выжившие, мучимые страшной жаждой, пытаясь попить воды, еще больше усугубили свое положение. Умирали мучительно, вода впитала яд.

Одновременно с пуском газа немцы открыли ураганный огонь. Ужасный грохот, брызги в небе земляных фонтанов, смешанные с кирпичами и кусками железобетона, превратили крепость в ад. 100 человек выжили с тремя пулеметами.

«Атака мертвецов»

14 батальонов немецких пехотинцев пошли к крепости, чтобы не атаковать — зачистить, уверенные, что не встретят живых. Когда немцы подошли к окопам, контратакующая русская пехота обрушилась на них из густого зеленого хлорного тумана.

Вперед выступили 60-е передовые защитники. Вид был ужасающим. Солдаты атаковали штыками с лицами, изуродованными газовыми ожогами. Кровоточащие раны закутанных в тряпки бойцов повергали врага в ужас. Дрожа от страшного кашля, солдаты выплюнули кусочки легких на окровавленные туники, но продолжали наступление на врага. Атаку русской пехоты сопровождала артиллерия крепости.

Немецкая пехота, не принимая боя, бросилась назад, и русская артиллерия нанесла ей поражение. Европейские журналисты определили этот трагический и в то же время героический эпизод защиты крепости «нападением мертвецов». Вместо 48 часов крепость Осовец продержалась полгода.

Защитники покидают крепость

18 августа 1915 г стратегическая необходимость защиты крепости потеряла смысл. Командование решило эвакуировать оставшихся солдат. По плану эвакуация прошла без паники.

22 августа с наступлением темноты гарнизон покинул крепость. Инженеры взорвали уцелевшие укрепления. Противник оправился и с опозданием открыл огонь. Немцы вошли в разрушенную крепость. Осовец умер, но не сдавался. На этом закончились 190 дней обороны Осовецкой крепости.

Командующий написал в своем приказе: «Среди руин от взрывов и пепла пожаров легендарная крепость успокоилась от гордости, а мертвые стали еще страшнее для врага, каждый час рассказывая ему о ценности обороны. Спите спокойно, не зная поражения, и вселите весь русский народ в жажду мести врагу, пока он не будет полностью уничтожен.

Ваше славное, высокое и чистое имя передается на попечение грядущих поколений. Пройдет немного времени, Родина залечит свои раны и с невиданным величием покажет миру свою славянскую силу, помня героев Великой войны за независимость, не поставит нас, защитников Осовца, на последнее место».