- Храм Василия Блаженного — настоящее название

- Путешествие сквозь время

- Изначально Храм Василия Блаженного был белым

- История создания храма

- Собор Василия Блаженного сегодня

- Храм Василия Блаженного — история

- Храм Василия Блаженного — архитектура

- Храм в честь прорицателя

- Чудо чудное

- Храм Василия Блаженного — задумка

- Внешний вид Собора Василия Блаженного

- Изящный хаос

- Царская сокровищница и аналой на Лобном месте

- Иконостас с заворотом

- Храм Василия Блаженного — не настоящее имя собора

- История Покровского собора

- Грандиозная стройка в рекордные сроки

- Храм Василия Блаженного состоит из десяти церквей

- Русский зодчий или европейский мастер

- Постник, Барма или заезжий гений

- Предания старины

Храм Василия Блаженного — настоящее название

Собор Василия Блаженного — культовое место времен Ивана Грозного, благодаря которому любой иностранец до сих пор узнает Москву. Это самый узнаваемый русский храм. Мало кто знает его настоящее название — Собор Покрова Пресвятой Богородицы на рву. 2 июля (29 июня по старому стилю) 1561 г был освящен центральный Покровский собор. Первое достоверное упоминание о строительстве церкви Покрова Богородицы относится к осени 1554 года. Считается, что это был деревянный собор, который позже снесли, чтобы построить каменный храм.

Поводом для строительства собора стало покорение Казанского ханства. Царь Иван Грозный, молясь перед началом военной кампании, поклялся Богу построить храм, которого Россия никогда раньше не видела, в случае победы. Король был жестоким и безжалостным, но оставался глубоко религиозным человеком.

Путешествие сквозь время

Несколько раз собор был на грани разрушения. В 1812 году, во время войны с Наполеоном, здесь располагались французские конюшни, в Москве вспыхнули пожары и храм снесли, чтобы взорвать. Несмотря ни на что, он выжил, как будто сама Богородица его защищала. Разграбив ценности, завоеватели покинули церковь. Во время запрета богослужений собор Сан-Базилио не трогали.

В 1918 году собор был взят под охрану государства как памятник национального и мирового значения. Богослужения проводились регулярно до начала 20 века. Был расстрелян последний настоятель храма Иоанн Восторгов.

С 21 мая 1923 года собор открыт для посетителей как историко-архитектурный музей. В 1928 году храм стал филиалом Государственного Исторического музея и существует до сих пор. Собор претерпел 4 глобальных реставрации. В 1990 году Покровский собор был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в России.

Указом Президента РСФСР от 18 ноября 1991 года Русской Православной Церкви разрешено проводить регулярные службы в соборах Кремля и в соборе Василия Блаженного. Первое богослужение в храме состоялось в престольный праздник Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября 1991 года.

2001 г. — начало реставрационных работ в храме, которые длились 10 лет. На реставрацию интерьеров 10 церквей потрачено 390 миллионов рублей. В 2008 году собор был включен в «Семь чудес света» России. 15 августа 1997 года после реставрации была открыта церковь Сан-Базилио-иль-Беато с регулярными функциями.

Изначально Храм Василия Блаженного был белым

Сегодня собор Сан-Базилио известен во всем мире своей необычной хроматической композицией. Однако изначально все было намного проще: храм был белым, с золотыми куполами. Только в XVII веке в России начали использовать более сложные цветовые решения для росписи церквей, а более чем через сто лет после его постройки, в 1680 году, из храма удалили известь и на его стенах появился замысловатый орнамент.

История создания храма

Второе и оригинальное название храма — Собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву. Он был построен во время правления царя Ивана Грозного в середине 16 века в честь взятия города Казани, столицы могущественного Казанского ханства. Эта победа стала для России огромным военным успехом. Верующие не сомневались, что ни одно сражение не выиграно без Божьей помощи, и решили выразить ему свою благодарность, построив богато украшенный храм.

В 1553 году на Красной площади был возведен деревянный храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Выбор посвящения был не случаен: решающий штурм Казани начался в день этого праздника в церкви. Деревянный храм был временным: строительство каменного храма началось двумя годами позже. Автором его проекта был русский архитектор Барма Постник. Как и в деревянной церкви, престолы каменного собора были посвящены святым или праздникам, дни которых приходились на события военной кампании. Например, один из самых важных

первые события Казанского похода — разгром конницы татарского князя Япанчи — пришлись на 30 августа, затем появилась часовня Трех Константинопольских патриархов. Название церкви СС. Адриано и Наталья. Ранее он был посвящен СС. Киприан и Иустин в день их памяти взяли Казань. Но в XVIII веке один из прихожан пожертвовал собору крупную сумму, попросив заново освятить придел в честь его небесной покровительницы мученицы Натальи.

Красота храма поражала современников. Есть даже легенда, что Иван Грозный приказал ослепить строителей собора, чтобы они больше не могли повторить ничего подобного. Историки же этот миф опровергают: есть сведения, что впоследствии Барма Постник участвовал в реставрации Казани в качестве архитектора.

Собор Василия Блаженного сегодня

Собор Василия Блаженного был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1990 году. В 1991 году возобновились религиозные службы, и начались работы по возвращению к жизни колоколов собора. Сегодня на колокольне 19 колоколов возрастом от 25 до почти 500 лет. В 2007 году собор Василия Блаженного был объявлен одним из семи чудес России.

Сегодня собор Василия Блаженного кипит духовной и светской деятельностью. Помимо часовен и религиозных служб, здесь также проходят фестивали, выставки, художественные мероприятия, концерты и многое другое.

Храм Василия Блаженного — история

Чтобы сохранить красивое здание в единственном экземпляре, царь Иван Грозный приказал ослепить архитекторов Постника и Барму, — так гласит легенда. Их имена стали известны только в конце 19 века. Считается, что царь руководил строительством храма с башни на стенах Кремля. Когда строительство было закончено, он вызвал от себя архитекторов, чтобы спросить, могут ли они повторить такую постройку? Архитекторы ответили королю утвердительно. Затем он приказал скрыть их из виду. Есть сомнения и у ученых: в XVI веке выдающиеся архитекторы пользовались большим уважением. Так были приглашены итальянские мастера для строительства Кремля. Вполне возможно, что, зная суровый нрав русского царя, слухи распускали иностранцы.

В 18-19 веках в церкви Сан-Базилио-иль-Беато регулярно проводились мероприятия. Как правило, они проводились в пристройке, храме, построенном в честь святого Василия Блаженного, потому что остальные храмы были холодными. Поэтому название осталось в народе: Собор Василия Блаженного.

Богослужения в храме продолжались до начала 20 века. Последним настоятелем был отец Иоанн Восторгов, канонизированный ныне в рядах новомучеников и исповедников. Расстрелян за миссионерскую работу. Особой любовью и уважением он пользовался у москвичей.

Очевидцы рассказали:

«По просьбе отца Иоанна палачи разрешили всем осужденным помолиться и поприветствовать друг друга. Все преклонили колени и вознесли горячую молитву… А потом все попрощались. Первые мужественно подошли к могиле протоиерея Восторгова, сказав несколько слов остальным, приглашая всех с верой в милосердие Божие и в скорое пробуждение Отечества принести последнюю искупительную жертву. «Я готов», — заключил он, обращаясь к конвою. Все были в указанных местах. Палач подошел к нему сзади, взял его левую руку, вывернул ее за нижнюю часть спины и, приставив револьвер к затылку, выстрелил, одновременно толкая отца Джованни в гробницу».

Во время Великой Отечественной войны музей не переставал функционировать, хотя и был закрыт для посетителей. Собор Василия Блаженного был тщательно замаскирован, чтобы спасти его от бомбардировок. Существует легенда, что после войны Сталину предлагали снести собор под предлогом препятствования проведению парада. Считается, что Каганович показал Сталину макет площади и в его присутствии снял макет храма, предложив его снести. Сталин его резко перебил: «Лазарь, исправь!» С тех пор неприкосновенность собора ни у кого не вызывала вопросов.

Храм Василия Блаженного — архитектура

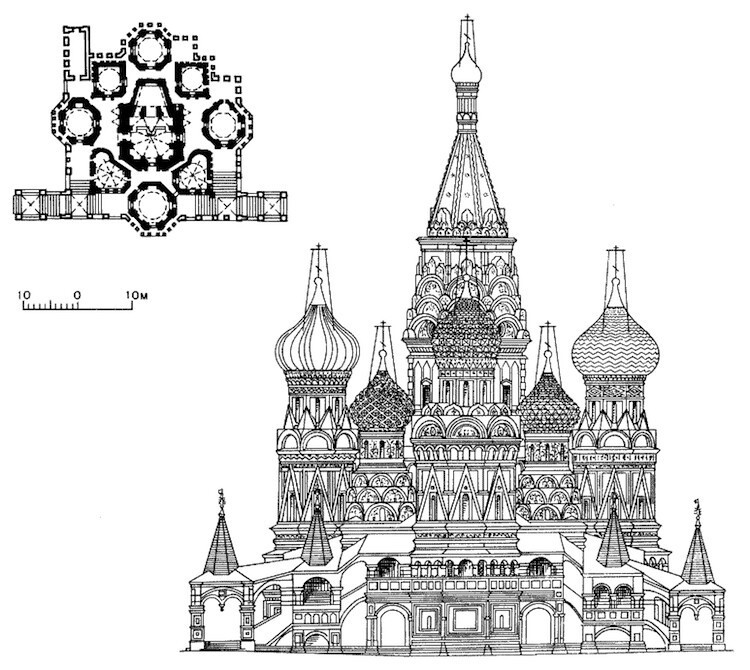

Собор строился 6 лет с 1555 по 1561 год. Его первоначальный облик был изменен за счет пристроек, но идея Собора Василия Блаженного кажется необычной даже в наше время. Так выглядит свод из восьми церквей, окружающих самую высокую — девятую. Такого храма в России пока нет. Каждый храм имеет свой вход и освещение, однако собор — уникальное сооружение.

Без прилегающих аркад собор Василия Блаженного как бы тянулся вверх. Мастера того времени использовали всевозможные архитектурные украшения. Все купола собора похожи, но выполнены по-разному. Однако выглядит здание очень гармонично. Это одна из уникальных особенностей собора. Идея частных отличий, несмотря на общее сходство, доминирует во внутреннем убранстве собора. В архитектуре собора много сакральных символов: круг — символ вечности, треугольник — символ троицы Бога, квадрат напоминает нам о равенстве, справедливости, а точка — начало жизни. Архитектура собора имеет огромное духовное значение.

Толщина стен фундамента Храма Василия Блаженного достигает трех метров. Именно такая толщина позволяет безопасно удерживать до девяти зданий. Если вы посмотрите на фундамент церкви, то увидите, что 8 небольших храмов образуют восьмиконечную звезду, символ Девы. В ансамбле маленьких церквей есть более крупные церкви. Они строго ориентированы по сторонам света и образуют симметрию. Главный храм с огромным куполом и навесом — Покров Пресвятой Богородицы, ее заступничество.

Первые изменения в соборе Покрова Пресвятой Богородицы на рву произошли практически сразу после постройки и были связаны с именем известного московского святого — Василия Блаженного. До появления каменного собора на этом месте была деревянная Троицкая церковь, куда часто приходил помолиться святой Василий. В 1558 году к Покровскому собору был пристроен нижний храм на месте захоронения московского чудотворца — Василия Блаженного. Чтобы добавить этот храм, строители разобрали часть первоначального собора.

В 17 веке к собору Василия Блаженного были пристроены две элегантные аркады с двойными навесами, а над внешней галереей возведена крыша.

Храм в честь прорицателя

Хотя официальное название собора — собор Покрова на рву, все знают его как собор Василия Блаженного. По легенде, знаменитый московский тауматург собрал деньги на строительство храма, а затем был похоронен у его стен. Юродивый Василий Блаженный ходил босиком по улицам Москвы, почти без одежды большую часть года, проповедуя милосердие и помощь другим. О его прозорливом даре ходили легенды: говорят, что он предсказал пожар Москвы в 1547 году. Сын Ивана Грозного Федор Иоаннович приказал построить храм в честь Василия Блаженного. Он стал частью Покровского собора. Церковь была единственным храмом, который работал постоянно, круглый год, днем и ночью. Позже, по названию, прихожане стали называть собор Собором Василия Блаженного.

Чудо чудное

Первая загадка — это сам собор, его форма. Большинство историков вынуждены утверждать, что Покровская церковь на рву не имеет прототипов и находится полностью вне логической цепочки развития русской церковной архитектуры. Если кремлевские соборы, построенные итальянцами полвека назад, в целом сохранили владимирскую традицию, интегрировав ее только с различными новыми элементами, то Покровский собор отменил все каноны. Помимо новаторской интерпретации элементов, привычных для православных церквей, исследователи находят в нем черты готики, ренессанса, персидского и даже индийского влияния. Собор построен в только входившем в моду стиле шатровой кровли. Сохранились только две предыдущие подобные каменные церкви — на Коломенском и Александровой слободе, но по своим масштабам не сравнимы с многоглавым Покровским собором.

Вторая загадка: кто построил этот чудесный храм? Поскольку строительство столь значимого объекта было поручено архитектору, очевидно, что он был признанным мастером-мастером. Но тогда возникает вопрос: что он построил, прежде чем заслужил доверие короля? Даже если учесть, что имена архитекторов не всегда сохранились в письменных источниках, архитектора можно узнать по его творческому «письму», любимым деталям, пропорциям. Но ничего подобного исследователям найти не удалось. И совершенно непонятно, куда тогда пропал создатель храма, потому что других его более поздних работ мы не видим. Видимо, именно эта неопределенность и стала причиной рождения легенды о том, что грозный царь приказал ослепить мастера (или мастеров), чтобы тот не смог построить ничего подобного. Адам Олеарий первым предложил это в своем «Описании путешествия в Московию», а затем легенда обошла весь мир. Даже если у него нет исторических свидетельств.

Шаг шире: путеводитель по историческим местам столицы. Где вышла первая газета, где был организован «электрический шар» и как он обрушился на Филатовский дом актера Егора Бероева

Основная причина «таинственности» вокруг Покровского собора — отсутствие современных письменных источников, которых либо не существовало вовсе, либо они мертвы. Это связано с регулярными пожарами и сложными отношениями царя Ивана с церковью (а летописи в основном велись в монастырях), а также с опричниной и последующими бедами Смутного времени. Так или иначе время не сохранило точных данных ни об истории строительства собора, ни о его создателях. В текстах есть только косвенные упоминания, не имеющие прямого отношения к собору. Например, в «Сказании о передаче чудотворного образа Николая Чудотворца» (в составе третьего издания «Жития святителя Ионы») или в тексте «Русского летописца с начала XX века». Русская Земля до восшествия на престол царя Алексея Михайловича ». Эти памятники довольно поздние, они были написаны спустя много лет после постройки собора. Первая содержит такую фразу: Царь (Иван IV) после взятия города Казани

Цитата автора

«Сразу после возведения деревянных церквей, семи престолов, как бы находившихся вокруг осмага большого престола, каменной церкви, у моста Фроловских ворот над рвом. А потом Бог дал ему двух русских мастеров, по словам Постника и Барму, и мудрость и удобство для такой чудесной сделки»

Фото: commons.wikimedia.org Собор Василия Блаженного из «Книги избрания царем и великим князем Михаилом Федоровичем», 1672–1673 гг

Мысль о том, что церкви сначала были деревянными, а затем каменными, пришлась по душе многим исследователям, так как это позволило стилистически связать Покровский собор с традициями русского деревянного зодчества. Здесь действительно можно увидеть «куст голов», форму палатки и другие элементы. С другой стороны, технологический подход к возведению каменных и деревянных храмов был настолько разным, что трудно говорить о простом переносе некоторых привычных элементов деревянных храмов в каменные. Но автор четко использовал мотивы деревянного зодчества, таким образом переосмыслив традицию каменного строительства, которая уже сломала стереотипы. Более того, из текста очевидно, что первоначально построенный храм был не частью нынешнего собора, а совершенно другим строением, которое затем было полностью разобрано.

Храм Василия Блаженного — задумка

Такой выбор архитекторов обусловлен тем, что по задумке собор Василия Блаженного должен был символизировать небо, город Божий, идея принадлежала митрополиту Макарио, архитекторы пытались ее реализовать. Изменились эпохи, изменилось представление людей о том, какими должны быть небеса, и собор претерпел изменения. Основная идея осталась неизменной: собор Василия Блаженного — прообраз райского райского уголка, цветник. В его украшение входят виноградные листья, красивые цветы, растения, которые не растут на земле…

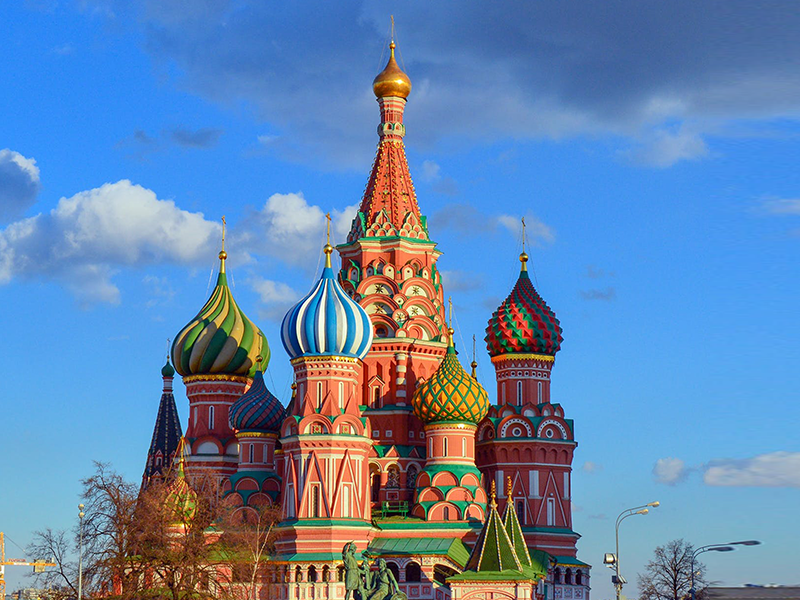

Внешний вид Собора Василия Блаженного

Храм Василия Блаженного может похвастаться не имеющим аналогов в России дизайном, что свидетельствует о гениальном таланте его создателей, посмевших нарушить традиционные каноны культовой архитектуры. Его девять башен увенчаны карамельными луковичными куполами, источающими веселье и радость. Каждая башня украшена ярусами карнизов, кокошников и окон; цветочные мотивы извиваются на аркадах, лестницах и галереях; плитка и геометрические узоры подчеркивают кладку.

Изначально собор Василия Блаженного не был тем буйством красок, которое мы наблюдаем сегодня, но имел строгий красно-белый фасад. В XVII и XVIII веках сменяющие друг друга императоры и императрицы значительно изменили облик собора. Были добавлены кирпичные веранды и галереи, разноцветная краска и плитка украсили фасад, а декоративные купола приобрели свои яркие цвета и рисунки.

Интересно: купола покрыты 32 тоннами медного листа толщиной 1 мм на площади 1900 м2.

Изящный хаос

Сокровища столицы: музеи Московского Кремля откроют свои фонды Из ранее недоступных посетителей увидят собрание икон, полное собрание украшений, восточное оружие

Считается, что по замыслу митрополита Макария построенные одновременно Покровский собор и казенная площадка составляют единую библейскую композицию: храм символизировал небесный Иерусалим, а место казни — Голгофу. Кстати, собор иногда называли Иерусалимским, как Фроловские ворота Кремля.

Покровский собор — это даже не один, а девять (изначально) храмов, объединенных одной тематикой. Каждый из них символизирует конкретное событие в казанской деревне и посвящен святому, в день почитания которого он состоялся. В день поминовения Александра Свирского и трех Константинопольских патриархов (12 сентября по новому стилю) была одержана победа над войском царевича Епанчи, устремившегося из Крыма на помощь татарам. В день святителя Великой Армении Григория (13 октября по новому стилю) была взорвана Арская башня. Что ж, в день Киприана и Иустины (15 октября по новому стилю) начался последний штурм Казани. По схожим причинам три других придела посвящены Николаю Великорецкому, Варлааму Хутинскому и празднику Входа Господня в Иерусалим. Центральный престол назван в честь Покрова Богородицы, так как в ее день, 14 октября, произошел главный штурм Казани.

Фото: commons.wikimedia.org Икона «Благословенно войско Царя Небесного», написанная в память о Казанском походе 1552 года

Все церкви (или приделы) архитектор возвел на едином белокаменном основании, сохранив относительную самостоятельность каждой — изначально у них тоже были разные входы. Отсюда и эта поразительная форма: внушительный центральный шатер с выпуклым куполом, четыре меньших купола по сторонам света и еще четыре по диагонали. Это мог быть хаос, но благодаря невероятным размерам получился настоящий шедевр. Изящный, легкий, но при этом замысловатый и сложный храм несет явные черты деревянного зодчества, перекликаясь с мотивами резных церквей Русского Севера. В то время оно было огромным (65 метров) и до 1600 года (когда была построена колокольня Ивана Великого) оставалось самым высоким зданием Москвы.

Из глубины: тайны истории Москвы раскрываются об археологических находках Ильинки в центре столицы

Собор сложен из восьми разных видов кирпича, что позволило богато украсить фасады, «подступенки», барабаны и даже купола. Правда, изначально купола не имели такой витиеватой формы; появился при царе Федоре Иоанновиче. Таким образом, храм был двухцветным, красно-белым — современный яркий цвет появился позже, в конце 17 века (по другой версии, также в 18, при Екатерине), когда храм ремонтировали после пожара. При этом были закрыты и застеклены галереи, появилось парадное крыльцо, а колокольня была соединена с главным зданием.

Царская сокровищница и аналой на Лобном месте

В соборе нет подвалов. Вместо этого был построен общий фундамент — сводчатый подвал без опорных столбов. Его вентилировали через специальные узкие отверстия — форточки. Изначально помещение использовалось как склад: здесь хранилась царская казна и ценности некоторых богатых московских семей. Впоследствии был заложен узкий вход в подвал — его нашли только при реставрации 1930-х годов.

Покровский собор, обладая колоссальными внешними размерами, внутри довольно невелик. Возможно, потому, что изначально он был построен как мемориал. Зимой собор был полностью закрыт, так как он не отапливался. Когда в храме стали совершать службы, особенно во время крупных религиозных праздников, внутрь помещалось очень мало людей. Затем кафедру перенесли на Поле казней, и собор стал служить огромным алтарем.

Иконостас с заворотом

Иконостас для собора Василия Блаженного был создан в 1895 году архитектором Андреем Павлиновым. Это так называемый иконостас с изюминкой: он настолько велик для маленькой церкви, что продолжается на боковых стенах. Его украшают старинные иконы: Смоленская Богородица XVI века и образ святого Василия Блаженного, написанный в XVIII веке.

Кроме того, храм украшают росписи — они были созданы на стенах здания в разные годы. Здесь изображена Василий Блаженный, Богородица, главный купол украшен ликом Спасителя Вседержителя.

Храм Василия Блаженного — не настоящее имя собора

Собор, известный всем как Собор Василия Блаженного, на самом деле имеет другое официальное название: Собор Покрова Пресвятой Богородицы на рву. Ров, упомянутый в названии, — это Алевизов, оборонительное сооружение, проходившее вдоль стен Кремля в 16 веке. Имя Василия Блаженного — канонизированного святого московского дурака — было дано собору по народным слухам после нескольких исцелений на могиле Василия Блаженного, скончавшегося в 1557 году и похороненного рядом с собором.

История Покровского собора

Собор Покрова Пресвятой Богородицы на рву получил свое название от расположения возле рва Алевиз, который в 16-19 веках проходил вдоль Красной площади вдоль восточной стены Кремля. Однако в разговорной речи официальное название храма практически не используется: он стал более известен как Собор Василия Блаженного — в честь самого известного московского глупого святого и чудотворца. Василий Блаженный — легендарная личность в истории Москвы; когда-то на месте Покровского собора стояла деревянная Троицкая церковь (находится на Рву), на кладбище, где был похоронен неразумный святой. После его канонизации в 1588 году к Покровскому собору на месте захоронения тауматурга пристроили часовню в его честь. Впоследствии в народе весь собор стали называть именем тауматурга.

Храм был построен в 1555-1561 годах по приказу Ивана Грозного в память о взятии Казани.

История собора Сан-Базилио полна загадок и белых пятен: в частности, доподлинно неизвестно, кем был архитектор. По наиболее распространенной версии, его построили архитекторы Иван Барма и Постник Яковлев, однако он считается устаревшим. Есть версия, что легендарные Барма и Постник — одно и то же лицо (Постник Яковлев по прозвищу Барма), а также версия о том, что собор мог быть построен неизвестным итальянским архитектором (поскольку значительная часть кремлевских построек была построена от итальянцев), что пока не нашло убедительных подтверждений. Распространенная городская легенда гласит, что после его строительства царь Иван Грозный, пораженный красотой собора, приказал ослепить архитекторов, чтобы они не строили ничего подобного, однако на самом деле это маловероятно: если Постник Яковлевы, по сути, были одним из архитекторов, затем после Покровского собора приняли участие в строительстве Казанского кремля и, конечно, не могли быть ослеплены. Хотя, опять же, есть версия, что это были разные Постники.

Стены храма были построены из красного кирпича, который в то время был довольно новаторским строительным материалом для Москвы. Чтобы защитить редкий материал от воздействия атмосферных осадков, внешние стены здания были окрашены в красный и белый цвета, подчеркнув кладку. В 1588 году по приказу царя Федора Иоанновича к храму была пристроена часовня Василия Блаженного, оформленная как самостоятельный бесколонный храм с отдельным входом.

Информации о том, как изначально выглядел Покровский собор, немного. Известно, что в прошлом окружавшая его галерея КАД была открытой и не имела массивных павильонных аркад и растительного орнамента: свод над лоджией и две аркады над лестницей были пристроены во второй половине 17 века, когда в здании была проведена значительная реконструкция. В этот же период к собору были пристроены новые церкви: Пресвятой Богородицы, Пресвятой Богородицы Феодосии и другие. По данным русского историка Петра Хавского, в 1722 году в соборе было 18 престолов: животворящая Троица, вход Господень в Иерусалим, Николай Великорецкий, усекновение главы Иоанна Крестителя, Параскева-Пятница, Варлаам Хутынский, апостол Андроник, Григорий д’Армения, Киприан и Иустиния, Ризос Богородица, Сергий Радонежский, Василий Великий, Александр Свирский, Богородица Феодосия, Мария Египетская, Всех Святых, Епифаний и Три Патриарха.

У глав также был другой аспект: те цветные фигурные купола, которыми сегодня известен собор Сан-Базилио, появились только в конце 16 века; первые, вероятно, имели форму шлема, и их прикрытие было разрушено одним из пожаров в городе. Под вопросом даже их первоначальное количество: известно, что при реставрации 1784-1786 годов под руководством архитектора Ивана Яковлева было демонтировано 8 небольших куполов у основания шатра, признанных более поздними пристройками.

Во время Отечественной войны 1812 года собор разграбили французы, но вскоре после войны его отремонтировали и освятили. В 1817 году при перестройке Красной площади по проекту Осипа Бове подпорная стена церкви со стороны Васильевского спуска и Москворецкой улицы была облицована камнем, а наверху установили чугунную ограду.

В советские годы собор Василия Блаженного избежал сноса (хотя богослужения в нем еще были запрещены) и стал одним из первых памятников архитектуры, взятых под охрану государства. Его музеификация началась в 1918 году, а в 1923 году было решено создать внутри историко-архитектурный музей, который впоследствии вошел в состав Государственного Исторического музея. Изначально здание находилось в плачевном состоянии, но уже в 1920-х годах начались ремонтно-реставрационные работы, направленные на возвращение собору первозданного вида и частичное воссоздание интерьеров XVI-XVII веков. В 1931 году в собор перенесли памятник Минину и Пожарскому, ранее установленный в центральной части Красной площади.

После распада Советского Союза — с 1991 года — строительство храма находится в совместном пользовании музея и Русской православной церкви.

Грандиозная стройка в рекордные сроки

Изначально на месте собора стояла деревянная Троицкая церковь. Вокруг него во время походов на Казань возводили храмы: они отмечали сильные победы русской армии. Когда Казань окончательно пала, митрополит Макарий предложил Ивану Грозному перестроить архитектурный ансамбль в камне. Он хотел окружить центральный храм семью церквями, но из соображений симметрии их число было увеличено до восьми. Тогда на одном фундаменте были построены 9 самостоятельных храмов и колокольня, соединенные сводчатыми переходами. Снаружи церкви окружали лоджии, называемые гульбищами, своего рода церковными притворами. Каждый храм венчал собственный купол с неповторимым мотивом и оригинальным барабанным убранством. Грандиозное по тем временам здание высотой 65 метров было построено всего за шесть лет, с 1555 по 1561 год. До 1600 года оно было самым высоким зданием в Москве.

Храм Василия Блаженного состоит из десяти церквей

Храмы, составляющие собор Василия Блаженного, в основном освящены в честь святых, дни памяти которых совпали с днями решающих сражений за Казань. Центральная церковь освящена в честь заступничества Богородицы, вокруг нее по сторонам света расположены четыре большие церкви, а по диагонали — четыре церкви поменьше. Собор из-за своей неоднородности получился асимметричным и со всех сторон выглядит по-разному. Десятый храм был пристроен в 1588 году в честь безумного московского святого Василия Блаженного, который, по одной из версий, помогал собирать деньги на храм.

Русский зодчий или европейский мастер

Пока точно неизвестно, кто построил собор Сан-Базилио. У исследователей есть несколько вариантов. Один из них: собор построили древнерусские архитекторы Постник Яковлев и Иван Барма. По другой версии, Яковлев и Барма на самом деле были одним человеком. Третья версия гласит, что автором собора стал иностранный архитектор. Ведь композиция Храма Василия Блаженного не имеет аналогов с древнерусской архитектурой, но прототипы здания можно найти в западноевропейском искусстве.

Кто бы ни был архитектором, о его дальнейшей судьбе ходят грустные легенды. По их словам, когда Иван Грозный увидел храм, он был поражен его красотой и приказал ослепить архитектора, чтобы он больше нигде не повторил свое великолепное сооружение. Другая легенда гласит, что иностранный строитель был полностью казнен — по той же причине.

Постник, Барма или заезжий гений

.jpg)

«Памятники тоже можно создавать из пластики» Скульптор Георгий Франгулян — о мировой войне с памятниками, свалке искусства и предательстве коллег

В этом же тексте впервые упоминаются мастера Постник и Барма. Казалось бы, вопрос с отцовством решен, но не все так просто. Исследователей удивило то, что первый из архитекторов (Постник) получил название, второй (Барма) — «по рекла», то есть прозвище. Специалисты по-разному трактуют значение и возможное происхождение прозвища Барма. Может быть связано с названием части парадной одежды королей и высшего духовенства, спускающейся с головного убора на плечах. Такие бармы обычно богато украшались, чтобы прозвище могло свидетельствовать о художественном мастерстве его владельца. Другой вариант связан с устаревшей лингвистической особенностью непонятной и запутанной речи. До наших дней сохранились подобные слова «бормотание» или «идиот». Можно предположить, что у носителя прозвища были проблемы с дикцией или особой манерой говорить, скажем, на каком-то диалекте. В тексте «Русского летописца» мы находим следующее утверждение:

Цитата автора

«В том же году (7068-1560) по приказу царя и государя и великого князя Ивана было задумано зачатие обетованного храма. Обещали ежа при взятии Казанской Троицы и заступничестве, и семи сторонах — алтари были названы на рву, а учителем был Барма и его товарищи»

Фото: РИА Новости / Юрий Каплун Репродукция пейзажного эскиза художника Федора Федоровского к опере композитора Михаила Глинки «Иван Сусанин

Постника больше нет, только Барма. И оригинал царского указа от 15 декабря 1555 года, отправленный в Новгород служащим Федору Еремееву и Казарину Дубровскому, в котором государь командовал

Цитата автора

«Псковскому диакону Шершну Билибину и псковским старостам Богдану Ковырину и Семену Мизинову, а с ними и церковному хозяину города Поснику Яковлеву и псковскому каменщику Ивашке Ширяю с имуществом, к весне, в Казани, новый город Казань, два каменщика, выбирайте и сколько народу пригодятся»

Родился трижды: правда о Храме Христа Спасителя Памятник Победе над французами была неоднозначной еще до его строительства

Здесь появляется мастер Постник Яковлев, а нет Бармы. А если допустить чередование его имени и никнейма, то можно говорить об одном человеке: Постнике Яковлеве по кличке Барма. Также есть четкое указание на псковское происхождение мастера и его работы в Казани.

Последняя документальная запись датируется 1633 годом. Это запись в рукописи Свода законов 1550 года, в которой говорится, что документ хранился, по словам Посникова, «юристом и служащим московской службы сына Друзины Тарутьева, Посникова. Рек. Бармы ». Возможно, это очередное подтверждение того, что Постник и Барма — это имя и ник человека. После работы в Москве Постник Яковлев по прозвищу Барма был отправлен в Казань, где построил крепость и соборы. Точных данных нет, но по художественной каллиграфии специалисты склонны рассматривать это как произведения из собрания Благовещенской и Спасской церкви Казанского кремля и, возможно, церкви Успения и Никольского в Свияжске — небольшой крепости основан Иваном IV как форпост для взятия Казани.

Фото: commons.wikimedia.org Иван IV (Грозный). Портрет королевского держателя

«Нотр-Дам приблизится к своему первозданному облику» Академик Дмитрий Швидковский — о реставрации в условиях коронавируса и помощи российских специалистов

До конца 19 века о создателях храма ничего не было известно, что лишь подкрепляло упомянутую выше легенду об их слепоте Иваном Грозным. Первые сведения об архитекторе появились только в 1896 году, благодаря исследованиям священника Ивана Кузнецова, обнаружившего вышеупомянутые источники новостей в житницах Румянцевского музея. Однако известный историк и археолог И. Е. Забелин считал, что Барма и Постник — разные люди. Без всякой критики эта версия господствовала до недавнего времени, переходя между буклетами и школьными учебниками. Сейчас большинство ученых скептически относятся к этому.

Во-первых, достоверность использованных письменных источников крайне сомнительна, во-вторых, Покровский собор очень далек от архитектурных традиций Новгорода-Пскова и других творений «хозяина церкви и города» Постника Яковлева. В последнем значительном произведении профессора А.Л. Баталова («Покровский собор на рву: история и иконография архитектуры») предпочтение отдается варианту, в котором собор строил специально приглашенный иностранный архитектор. Его вдохновили традиции русского зодчества (камень и дерево), переосмыслив их в духе европейского Возрождения. Однако убедительных доказательств в пользу этого варианта также нет, поэтому вопрос об авторстве собора можно считать спорным и по сей день.

Предания старины

Собор возведен в 1555-1561 годах на Красной площади в Москве, у Спасских ворот Кремля, над спуском к Москве-реке, по повелению Ивана Грозного. На месте, где в XVI веке красуется собор, был сооружен оборонительный ров глубиной 13 метров и шириной 36 метров, который тянулся вдоль стен Кремля через Красную площадь. Ров был засыпан в 1813 году.

Царь, который намеревался завоевать Казанское ханство — часть бывшей Золотой Орды — поклялся Богу построить беспрецедентный храм в России, если вражеское вторжение победит.

Храм строили 6 лет только в теплое время года. По легенде, царь наблюдал за сооружением с башни на стенах Кремля. Чтобы сохранить красивое здание в единственном уникальном экземпляре, архитекторы собора Барма и Постник были ослеплены по приказу Ивана Грозного.

Во время Великой Отечественной войны храм замаскировали, чтобы спасти его от бомбардировок. После войны Сталину было предложено убрать собор как препятствие на пути к победному параду. Каганович, показав Сталину план подготовленной для парада площади, снял изображение храма. Сталин его резко перебил: «Лазарь, положи обратно!» С тех пор неприкосновенность храма ни разу не подвергалась сомнению.