- Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь Русской православной церкви

- Конец 1950-х — Соловки стали доступны для посещения

- Основоположники монастыря

- Пять столетий истории Соловецкого монастыря

- Обзор комплекса

- Время расцвета монастыря

- Игуменство святителя Филиппа

- Царская опричнина в жизни монастыря

- Государева крепость

- Соловецкое восстание

- 1920 — монастырь закрыт. Вместо него — концлагерь

- Подвижники благочестия

- 1571 — шведы впервые напали на Соловки. Монастырь становится военной крепостью

- Монастырские владения

- Соловецкий монастырь – место ссылки

- Тюрьма на острове

- Добровольное заточение

- Куда сходить и что посмотреть на Соловецких островах

- Восстановление Соловецкого монастыря

- 1668 — началось «соловецкое сидение»

- 1548 год — игуменом Соловецкого монастыря стал Филипп Колычев

- Имя Божие не бывает поругаемо

- Где находится Соловецкий мужской монастырь

- 1854 год — обстрел Соловков англичанами

- Примечания Правмира

- Основные даты из истории Соловецкого монастыря

- О Соловецком монастыре на Правмире:

- Богослужения

- Подворья Соловецкого монастыря

- 1880 — на Соловках открывается первая биостанция на Белом море

- 1694 — на Соловки впервые приехал Петр I

Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь Русской православной церкви

Спасо-Преображенский Соловецкий мужской монастырь — ставропигиальный мужской монастырь Русской Православной Церкви, расположенный в Приморском районе Архангельской области на Соловецком острове в водах Белого моря.

Конец 1950-х — Соловки стали доступны для посещения

Пришедшие были поражены плачевным состоянием монастыря. Все громче и громче стали слышаться голоса в защиту Соловков, которых нужно было срочно спасти от разорения. То, что власти обратили внимание на Соловки, было большим достижением директора местной школы П. В. Виткова, президента Академии наук СССР А. Н. Несмеянова, ученых А. А. Преображенского, Г. Г. Фруменкова, А. А. Спасского, С. Е. Шнол, писателей Ю. Казакова. В. Бьянки и другие.

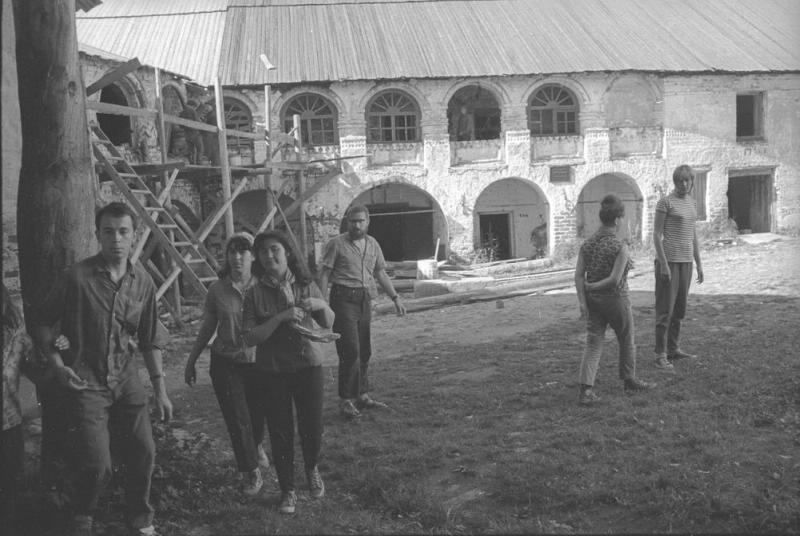

Первые туристы на Соловках, 1960-е гг

В середине 1960-х на Соловках начались ремонтно-консервационные, затем реставрационные работы. Восстановлены трапезный комплекс, Преображенский собор, крепость, портные и палаты чоботов, часть святого дома и другие памятники.

В 1967 году был создан Соловецкий историко-архитектурный музей-заповедник. В конце 1974 года он был преобразован в историко-архитектурный и натуралистический музей-заповедник.

Студенты строительного отряда МГУ в монастыре, 1967 год. Фото Всеволода Тарасевича

В 1991 г комплекс архитектурных памятников Соловецкого архипелага был включен в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, а в 1995 г. — в Государственный кодекс объектов культурного наследия особой ценности народов Российской Федерации.

10

Основоположники монастыря

Соловецкий архипелаг площадью 347 кв. Км состоит из 6 больших и 100 малых островов. Люди приезжают сюда давно, но никто не решился селиться в месте, с ноября по май полностью изолированном от материка бурными водами Белого моря.

Первыми постоянными жителями островов были старец Савватий и молодой инок Герман. Здесь, на краю света, в 165 километрах от Полярного круга, они выбрали тихое и укромное место для служения Богу.

В 1429 году на острове Большой Соловецкий отшельники установили Поклонный крест и снесли скромные кельи, прожив шесть лет между тяжелым трудом и молитвой. Так началась монашеская жизнь в суровой стране. Увидев пришельцев, никто из светских людей не решился поселиться на острове.

В 1435 году Герман ушел на материк, оставив Савватий. Через год, когда он вернулся с новым братом, иноком Зосимой, он узнал, что человек, который думал, как он, умер и был похоронен на берегу реки Выг.

Поселившись в своих кельях, Герман и Зосима встретили верующих, прибывших на остров в поисках спасения от мира соблазнов. В 1478 году были построены монастырь и две деревянные церкви: Преображения Господня и Николая Чудотворца.

Преподобный Зосима, раздававший имущество бедным и примкнувший к братству отшельников, стал игуменом Соловецкого монастыря и написал первую карту, определившую жизнь братства.

Пять столетий истории Соловецкого монастыря

Подобно сказочному городу Китежу, Соловецкий монастырь поднимается из холодных вод Белого моря. Внешний вал из дикого красного камня, белые стены церквей, часовен и монастырских построек, а также бесчисленные золотые кресты, отраженные в солнечном свете, вызывают восхищение и восхищение.

Обзор комплекса

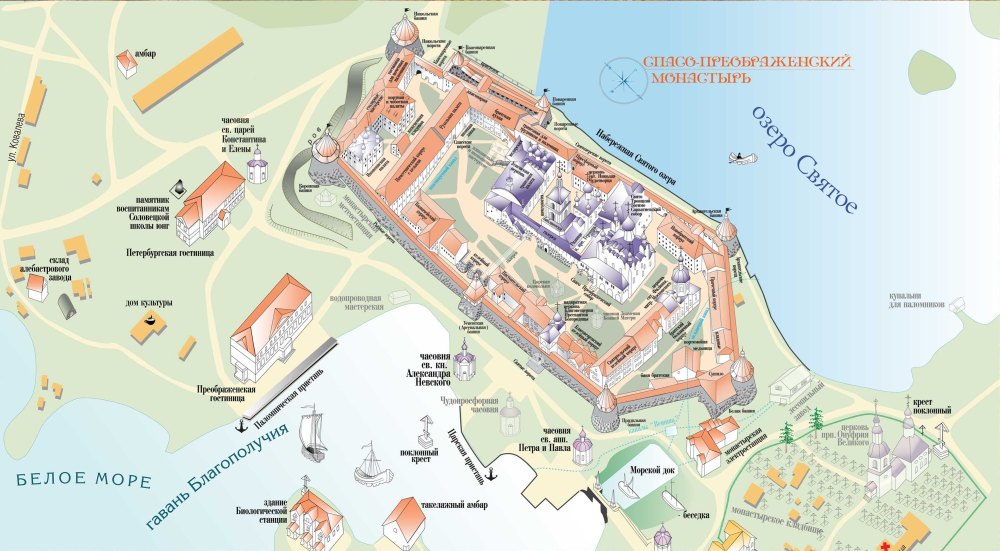

Главный архитектурный ансамбль Соловецкого монастыря расположен на берегу бухты Процветания Большого Соловецкого острова. В состав комплекса входят храмы, жилые и хозяйственные постройки. Главный вход — это Святые врата, ведущие в соборный комплекс: Преображенский собор и Успенский собор с огромной Трапезной. Строгий вид величественных построек подчеркивают 3 церкви: Троицкая, Благовещенская и Николаевская.

Отдельно расположены каменные залы, колокольня и водяная мельница — старейшая каменная мельница в России.

Пятиугольная территория монастыря окружена массивными стенами высотой 11 метров и толщиной 6 метров. Напротив них 8 грозных башен и 7 массивных ворот, расширяющихся вниз. Стены имеют длину 1084 метра и состоят из огромных гладких валунов размером до 5 метров и весом до 7 тонн.

Храмы и монастыри соединены снаружи крытыми переходами и окружены жилыми и хозяйственными постройками. В центральном дворе — постройки с монастырскими кельями. У входа в монастырь на стене установлены солнечные часы, которые показывают время с 7:00 до 17:00.

Время расцвета монастыря

В XVI веке Соловецкий монастырь пользовался особым покровительством московских правителей. В 1447 году на Соборе Церкви монахи Зосима и Савватий, соловецкие чудотворцы, были прославлены святыми.

Монастырь получил щедрые царские дары от Ивана Васильевича Грозного — землю Сумской волости, колокола и ценную церковную утварь.

Игуменство святителя Филиппа

При настоятельнице Сан-Филиппо (1548-1566) в монастыре началось каменное строительство. Новгородские зодчие возвели храм Успения Богородицы с трапезной. Энергичный настоятель взял на себя благоустройство монастыря, пришедшего в упадок после разрушительного пожара 1485 года.

Игумен призвал монахов к тяжелой работе, и леса, которые до этого молчали, ожили. Отшельники вырубали деревья, осушали болота и рыли каналы, строили плотины и асфальтированные дороги, рыли пруды и удобряли каменистую почву для огородов. Многочисленные озера были соединены каналами, на них были установлены мельницы, монахи разводили рыбу в прудах, а на холмах закладывались березовые леса. Развивалось монастырское хозяйство: на острове была создана ферма и завезены лапландские олени.

Стараниями игумена Филиппа бедные дома братьев были заменены солидными и просторными каменными комнатами. Возводились и кирпичные хозяйственные постройки: для их производства рядом был построен кирпичный и чугунный завод. В порту с пристанью возвели необычные маяки — высокие кресты.

В 1566 году был построен главный храм монастыря: Преображенский собор с часовней монахов Зосимы и Савватия, куда были перенесены мощи основателей Соловецких.

Прилежно заботясь о братьях, сам игумен Филипп был лучшим примером лидерства. За 18 лет игумения Филиппа монастырь превратился в крепость.

Царская опричнина в жизни монастыря

Слава о праведной жизни игумена Филиппа достигла царя Ивана Грозного, который предложил ему кресло митрополита Московского. Подчиняясь царской воле, настоятель Филипп был рукоположен в священники.

Митрополит всея Руси достойно носил свой титул: защищал невиновного и смело обличал царя, за которого сомнительный святой был сослан в Тверской опричский монастырь. В 1569 году он был замучен от руки Малюты Скуратова.

В 1591 году по просьбе игумена Иакова царю Федору Иоанновичу от имени всех братьев мощи святителя Филиппа были перенесены в Соловецкий монастырь. В 1652 году в монастырь с царским указом прибыло посольство во главе с митрополитом Никоном.

Он принес письмо, в котором правитель Алексей Михайлович просит прощения у великого подвижника Филиппа за своего предка. Император выразил желание перенести мощи святителя Филиппа в Успенский собор Московского Кремля, что он и сделал с большой честью.

С этого времени настоятели Соловецкого монастыря были возведены в сан архимандрита. Монастырь был освобожден от уплаты пошлин и получил новые земли.

Государева крепость

В конце 16 века монастырь получил статус «великой державной крепости» — он охраняет северо-западные границы Российского государства. В 1578 году Иван Грозный перенес артиллерию в монастырь-крепость, а спустя 6 лет были возведены каменные стены, строительство которых длилось 12 лет.

Монастырь окружала огромная 11-метровая стена из 7-тонных гладких валунов. Вверху стен есть бойницы для бомбардировки врага, а на вершине башен — патрульные площадки. Сторожевую службу выполнял отряд лучников, содержавшийся в монастыре. Царь Михаил Федорович, осознавая роль монастыря в защите Помория, увеличил количество «военнослужащих» до тысячи человек.

Величественный Спасо-Преображенский собор, соединенный подземным переходом с Успенским собором, выглядел как крепость. Здания снабжались водой из Святого озера и имели внушительный запас еды, оружия и пороха на случай осады. Стены и башни монастыря настолько прочны, что никакие вражеские силы не могут им навредить.

Боевая слава пришла к монастырю во время Крымской войны. Хорошо укрепленный монастырь стал важной пограничной крепостью. 1025 жителей, обладая военными навыками, противостояли единственной, но очень мощной бомбардировке англичан.

Канонада, длившаяся 9 часов, закончилась тщетно. Сбросив из пушек 2000 бомб и ядер, фрегаты повернули назад. Обороной возглавил архимандрит Александр.

В 1858 году монастырь посетил император Александр II. Короля сопровождали великие князья и дипломаты, писатели и художники. Они с трепетом смотрели на древние реликвии, богатую ризницу и изысканную церковную утварь, величественные храмы и образцовое монастырское хозяйство.

Соловецкое восстание

В 1657 году патриарх Никон провел реформу церкви, и новые книги были отправлены из Москвы в монастырь для богослужений. Соловецкий монастырь остался верен старообрядцам: братья-монахи не поддержали изменения обрядов, назвав их ересью.

Монахи написали прошение царю с просьбой оставить древние обычаи. Царь Алексей Михайлович долго колебался, не решаясь усмирить восставших силой. Только в 1674 году царь послал на Соловки вооруженный отряд с приказом начать осаду монастыря, которая длилась 8 лет и вошла в историю борьбы с восставшими монахами как «сидящие Соловецкие». Монахи не сдались, построили укрепления, часть лучников, посланных умиротворять, перешла на их сторону.

Крепость пала 22 января 1676 года: в монастыре нашли предателя, молодой монах указал на замурованный в стене люк, по которому царские войска вошли в крепость. Началась жестокая расправа: 30 монахов, в том числе архимандрит Никанор, были казнены на месте, остальные были убиты позже. Власти конфисковали имущество и ценности монастыря.

В 1702 году опальный монастырь посетил Петр I, визит императора стал доказательством прощения мятежной крепости: старые владения были возвращены монастырю и приписаны новые земли.

1920 — монастырь закрыт. Вместо него — концлагерь

В мае 1920 года монастырь был закрыт, и вскоре на Соловках были созданы две организации: исправительно-трудовой лагерь для содержания военнопленных гражданской войны и осужденных к принудительным работам и Соловецкий совхоз. На момент закрытия монастыря в нем проживал 571 человек (246 монахов, 154 послушника и 171 рабочий). Часть из них уехала с островов, но почти половина осталась и стала работать вольнонаемным в совхозе.

После 1917 года новые власти стали рассматривать богатый Соловецкий монастырь как источник материальных ценностей. Выносили золото, серебро, драгоценности. Произведения искусства были жестоко уничтожены. К счастью, спасибо коллективу Наркомата просвещения Н.Н. Померанцеву, П.Д. Барановскому, Б.Н.

В конце мая 1923 года на территории монастыря вспыхнул сильный пожар, длившийся три дня и нанес непоправимый ущерб многим старинным постройкам монастыря.

В начале лета 1923 года Соловецкие острова были переданы ОГПУ и здесь был организован Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН). За 16 лет существования лагерей и тюрем на Соловках через острова прошли десятки тысяч заключенных, в том числе представители известных дворянских и интеллектуальных семей, выдающиеся ученые из различных областей знания, военные, крестьяне, писатели, художники и т.д.поэты.

После закрытия в 1939 году тюрьмы острова были переданы военным, а в 1940–1957 годах Соловки перешли во владение Учебного отряда Северного флота. Во время Великой Отечественной войны здесь готовили различных специалистов для ВМФ.

Школа Юнга

В мае 1942 года по приказу наркома ВМФ СССР адмирала Н.Г. Кузнецова на Соловецких островах была создана Юнговская школа Северного флота, состоящая из 14-16-летних комсомольцев. Юнги были самыми молодыми профессионально подготовленными участниками войны, которые в страшные годы вместе со взрослыми с оружием в руках защищали родную страну.

девять

Подвижники благочестия

Святую обитель прославляли подвижники благочестия, в разное время трудившиеся в монастыре, его скити и его пустынях. Особо почитаемы в России монахи Зосима, Савватий и Герман (15 век) — первоначальные основатели монастыря; Преподобный Елисей Сумской (XV — XVI века), преподобные Иоанн и Лонгин Яренгские (XVI век), преподобные Вассиан и Иона Пертоминские (XVI век), святитель Филипп, митрополит Московский (XVI век), преподобный Иринарх, игумен Соловецкий (17 век).), Преподобный Диодор (в схеме Дамиана) Юрьегорский (17 век), монах Елеазар, основатель Свято-Троицкого скита на острове Анзер (17 век), инок Иов (в Схема Иисуса), основатель скита Голгофы-Распятия на острове Анзер (XVIII в.). Пострижен Соловецким и учеником инока Елеазара Анзерского был Святейший Патриарх Московский и всея Руси Никон (XVII в.).

1571 — шведы впервые напали на Соловки. Монастырь становится военной крепостью

В 1570 г. 3-тысячный шведский отряд атаковал Кемский Посад. В следующем году группа шведских, немецких и голландских кораблей атаковала Соловецкие острова. По другим данным, в 1571 году в открытом море у Соловков появились шведские корабли, которые хотели атаковать монастырь. Атака не состоялась, но шведы неоднократно пытались атаковать Соловецкий монастырь. Для укрепления монастыря сюда в 1578 году был отправлен с лучниками губернатор Михаил Озеров. Пришлось построить деревянную тюрьму, способную отражать атаки. Вокруг монастыря стояла деревянная крепость с земляными валами и девятью пушками. Гарнизон острова состоял из 150 лучников и казаков. В конце 16 — начале 17 веков лучникам не раз приходилось отражать атаки финнов, шведов и датчан. В 1584 году началось возведение каменной стены вокруг монастыря по проекту монаха Трифона Кологривова.

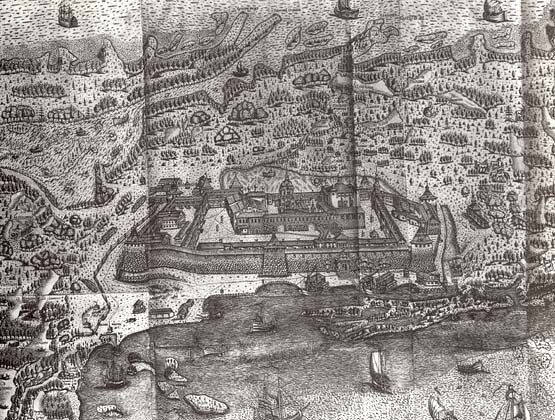

Соловецкий монастырь на старинной гравюре

Таким образом, Соловецкий монастырь стал стратегическим пунктом защиты северных рубежей России. В 1595 году, а затем в 1617 году Россия заключила мирные договоры со шведами, по которым Швеция обязалась больше не нападать на Соловецкий монастырь, но через некоторое время эти договоры были нарушены. В начале 17 века соловецкие монахи стали единственными защитниками крайнего севера. Иностранные соседи восприняли настоятелей монастыря как государственную власть на севере России и заключили с ними перемирие. Военное дело в монастыре стало постоянной обязанностью монахов с того момента, как игумен Соловецкий сменил Соловецкого наместника.

Во время русско-шведской войны 1656-1658 годов при царе Алексее Михайловиче стены монастыря были раскопаны с северной и южной сторон, откуда был доступ для штурма. Монахи насыпали земляной бастион, разместили на стенах 90 пушек, организовали военные и хлебные запасы. Братья (около 454 человек) взяли в руки оружие и организовали армию из лучников (до 1500 солдат).

4

Монастырские владения

У монастыря есть многочисленные дворы и скиты. Сохранились старинные церкви и часовни, биологическая станция и завод по производству смолы, ангар для гидросамолетов и огневые точки для орудий. Недалеко от Святого озера — казармы ГУЛАГа и здание администрации лагеря, старые постройки.

В живописном холмистом уголке, в котловине, с трех сторон окруженной горами, на берегу озера Нижний Перт находится Макарьевская Эрмитаж — ботанический сад Соловецкого монастыря, где на севере приспособились к жизни 500 видов растений.

Здесь монахи посадили яблони, которые на протяжении 130 лет давали плоды, ягодные кустарники и кедры, а также разбили клумбы. В отапливаемых теплицах созревают арбузы, дыни, персики и виноград. В аптечном саду выращивают лекарственные растения для монастырской больницы — все это пример того, чего можно добиться совместным трудом с молитвой.

На берегу озера Игумено находится Филиппова пустынь, излюбленное место уединения игумена Филиппа. Здесь, по легенде, перед ним явился Иисус Христос, и на месте явления Бога хлынул источник чистой воды, который сам настоятель углубил и построил над чудотворным источником часовню.

В монастыре были соляные котлы, кузницы, монахи охотились на животных и выращивали овощи. В начале 20 века в монастыре было 6 скити, 3 пустыни, 19 церквей с 30 престолами и 30 часовен. Кроме того, в монастыре были:

- поморская детская школа;

- братская духовная школа;

- метеостанция;

- радио станция;

- гидроэлектростанция;

- литография.

Здесь работала биологическая станция — первое научное учреждение в Беломорье. Монастырь ежегодно принимал 15 000 паломников, которых доставляли монастырские пароходы. Паломники обрели душевный покой и умиротворение на Соловецкой земле. Ими тронули молитвенное рвение монахов и монастырский распорядок.

Соловецкий монастырь – место ссылки

ХХ век принес в святую обитель серьезные перемены. По решению советского правительства монастырь был закрыт. А в 1923 году он был преобразован в Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН), а в 1937 году — в Соловецкую тюрьму особого назначения (СЛОН). На Соловки сослали «белых» иерархов и священников, солдат и офицеров. Новое правительство отправило сюда нежелательную творческую интеллигенцию и крестьян, экспроприированных из России, Белоруссии, Украины.

Тюрьма на острове

В стенах и башнях монастыря для заключенных были кельи в форме усеченного конуса, длиной 3 метра, высотой 2 метра и шириной 2 метра. Маленькие окна использовались для подачи еды, а не для освещения.

Заключенные, находясь в тюрьме, не имели права лечь и должны были спать в полусогнутом положении. Количество тюремных камер со временем быстро росло: они становились все темнее и теснее, превращаясь в темные шкафы без дверей, где заключенный с трудом пролез через небольшие отверстия.

Особо опасных преступников запирали в подвале, в небольших низких шкафах, где не было магазинов и окон. Многие из них сходили с ума там.

Добровольное заточение

После закрытия монастыря 60 монахов остались в лагере добровольно, занимаясь монастырскими ремеслами. Богослужения разрешались до 1932 года, они проводились в церкви монастырского кладбища. Когда последние соловецкие монахи были изгнаны с архипелага, монашеская жизнь угасла.

Место скромных паломников заняли обитатели лагеря и свирепая охрана. Верующие считали большой честью оказаться на месте монахов Зосимы, Савватия и Германа, несмотря на унижения, невзгоды и даже смерть. В 1939 году Соловецкую тюрьму распустили.

Куда сходить и что посмотреть на Соловецких островах

Туристические достопримечательности (45) Храмы, соборы, мечети (17) Музеи и галереи Музеи (2) Парки и зоны отдыха Горы (1) Парки (1) Транспорт Аэропорты (1) Баня для отдыха, сауны (3)

Восстановление Соловецкого монастыря

Реставрация построек Соловецкого монастыря началась в 1961 году. В 1967 году был создан Соловецкий музей-заповедник, преобразованный в 1974 году в Соловецкий историко-архитектурный и природный музей-заповедник, который существует до сих пор.

14 апреля 1989 г на Соловках была зарегистрирована православная община, которой были переданы церковь и часовня Святого Филиппа в руинах. 25 октября 1990 года открылся Зосимо-Савватеевский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь.

Были восстановлены братские кельи и трапезная, развивалось монастырское хозяйство.

21 августа 1992 года в память о погибших узниках Соловецкого лагеря у Секирной горы воздвигнут Поклонный крест 3 июля 1994 года у подножия горы Голгофа на острове Анзер установлен Поклонный крест в память о раненых православных епископах.

В 1992 г комплекс памятников Соловецкого заповедника-музея был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, а в 1995 г. — в Государственный кодекс объектов культурного наследия особой ценности народов Российской Федерации.

7 апреля 1995 года по случаю праздника Благовещения Пресвятой Богородицы монастырю было восстановлено историческое название: «Спасо-Преображенский Соловецкий Ставропигиальный мужской монастырь». Указом Святейшего Патриарха Алексия II от 25 марта 2000 года праздник Соловецкого Собора новомучеников и исповедников установлен 10 (23.

1668 — началось «соловецкое сидение»

Будущий патриарх Никон, из-за которого Соловки стали «мятежниками», сам был уроженцем Соловецкого монастыря. В 30 лет был пострижен в Свято-Троицком Анзерском ските. Но в 1639 году из-за конфликта с властями он бежал с Соловков.

Патриарх Никон

Став патриархом, Никон начал церковные реформы в 1650 году. Они стремились изменить ритуальную традицию, существовавшую тогда в Русской церкви, чтобы объединить ее с современной греческой. Они вызвали раскол в Русской церкви, который привел к появлению старообрядцев.

Соловецкий монастырь осудил Никоновские реформы как ересь. Поводом для восстания послужили новые богослужебные книги, присланные из Москвы в 1657 году. По решению совета старейшин собора эти книги были опечатаны в монастырской сокровищнице, а богослужения продолжали совершаться по старинным книгам. Правительство восприняло это как восстание и приняло строгие меры, приказав конфисковать все имущество и имущество монастыря.

Через год на Соловки прибыли царские полки под командованием Мещериновского воеводы. Столкновение закончилось длительной осадой. Так называемая «Соловецкая сессия» длилась почти восемь лет, с 1668 по 1676 год. По свидетельствам, монастырь осаждали 10 тысяч лучников. Но хозяйство Соловецкого было сильным и самодостаточным, монастырь был прекрасно укреплен, монахи, твердые в своих убеждениях, храбро защищались: у них было 300 единиц оружия и припасов на 30 лет, и если бы не предательство одного из У монахов «сеанс» продолжился бы и дальше… Но в 1676 году крепость была взята царскими войсками. Большинство повстанцев погибли в бою или впоследствии были зверски казнены.

Соловецкое восстание 1668-1676 гг

В 1666 году Никон был изгнан из патриархата и стал простым монахом, хотя его реформы продолжались. А Соловецкий монастырь после разгрома «Никониана» смог восстановиться только в начале XVIII века.

5

1548 год — игуменом Соловецкого монастыря стал Филипп Колычев

Московский боярин Федор Колычев в 1537 году присоединился к восстанию князя Андрея Старицкого, восстание, как известно, не закончилось удачей и пришлось бежать от преследования. Он бежал на край земли — в Соловецкий монастырь. Он был послушником полтора года, затем постриг в монашество с именем Филипп. Филипп прожил в монастыре восемь лет, прежде чем был избран игуменом по решению монастырского совета. Он оказался прекрасным хозяйственником, много сделал для внутреннего и внешнего благоустройства монастыря, превратил Соловки в настоящий промышленный и культурный центр северного Помория.

Митрополит Филипп Колычев, вышивка

В 1485 и 1538 годах монастырь был подожжен. Стало ясно, что нужны каменные постройки. В 1552 году Филипп начал строительство каменных церквей, а в 1590–1594 годах привычная оборонительная гранитная стена вокруг Кремля была перестроена. На островах и в поморских имениях появились новые хозяйственные и производственные постройки. Монашеские промыслы были механизированы, построены новые кельи и больница для братьев.

Именно при игумене Филиппе на Большом Соловецком острове появилась сеть каналов, соединивших 78 озер, питавших Святое озеро и водоснабжение монастыря. Установлены мельницы на каналах. Первый оружейный завод по производству железа в Корельском районе был организован на берегу реки Пяла. В монастыре процветали промыслы: владели соляные котлы, кузницы; монахи и послушники ловили и выращивали рыбу, охотились на животных, выращивали овощи — а это самый суровый северный климат!

Широкое почитание монахов Зосимы, Германа и Савватия было инициировано также Филиппом Колычевым. Храмы и монастыри в честь святых открывались в Астрахани, Казани, даже в Сибири! Пожертвования монастырю значительно увеличились.

На протяжении веков державы, которыми щедро наделил северный форпост Руси, но именно в XVI-XVII веках авторитет Соловецкого монастыря колоссально вырос не только в северном регионе, но и по всей России, а пожертвования из царь и зажиточные стекались на Соловки. Например, в 1548 году Иван IV подарил монастырю Колижминскую волость с солончаками, землей и всеми налогами (то есть местные жители теперь должны были платить налоги не государству, а монастырю), остров на реке Сума с тремя дворами, в 1550 г р. Сорока (канал Выг с множеством островов) с арендой.

Крупные денежные пожертвования царя и других благотворителей позволили построить на Соловках два больших каменных собора: Успенский и Преображенский. В монастырь регулярно отправляли драгоценную церковную утварь. В 1548 году царским статутом монастырю разрешили вести беспошлинную торговлю солью на 10 тысяч пудов в год (в 1542 году это право было только на 6 тысяч пудов), в 1551 году это право подтвердил Иван IV. Монастырь получил ряд сел на реке Сумы и многочисленные солончаки у моря. В 1556 году, по ходатайству Филиппа, царь освободил их от долгов в пользу царской казны.

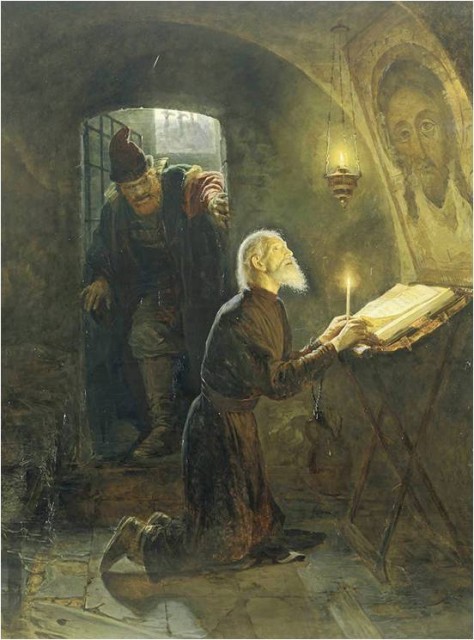

Последние минуты жизни митрополита Филиппа. 1880. Художник А. Н. Новоскольцев

В 1560 году в Соловецком монастыре был заключен протоиерей Сильвестр, бывший духовник Ивана Грозного, популяризатор или автор знаменитой книги «Домострой» (здесь мнения историков расходятся).

В 1651 году вместо игуменья был установлен архимандрит (т.е игумен уже не имел чина игумена, а имел более высокий чин — архимандрит, а это означало повышение статуса монастыря). До марта 1682 г., когда была основана Холмогорская епархия, монастырь находился в пределах Новгородской епархии.

В 1565 году царь Иван Грозный вызвал Филиппа из Соловецкого монастыря и предложил занять кресло митрополита Московского. Дальнейшая история печальна: святитель Филипп не побоялся разоблачить жестокие репрессии царя, поэтому в 1568 году его сняли с кафедры, арестовали и заключили в монастырь Успения Отроха в Твери, где через год он был задушен ближайшим соратником Ивана Грозного Малютой Скуратовым. Общее почитание храма митрополита Филиппа как святого началось в 1652 году, когда его мощи были перенесены в Москву.

3

Имя Божие не бывает поругаемо

Соловецкий остров — особое место на нашей Родине. Вот человеческое безумие, приведшее к смерти. Соловецкие монахи уверены: «Сколько бы человек, идущий за диавольской гордыней в своей земной жизни, ни пытался восстать против Бога, ему будет стыдно».

Сегодня мы видим славу святых новомучеников и исповедников Российских. Если в 20-х годах ХХ века слово «Соловки» звучало тревожно, то теперь сюда приходят паломники и туристы, когда спускается лед, окаймляющий Соловецкие острова.

Соловки постепенно возвращаются к прежней жизни, становясь островками молитвы посреди моря жизни. Имя Бога никогда не высмеивается!

Где находится Соловецкий мужской монастырь

Монастырский комплекс расположен в Архангельской области, на Соловецких островах, в акватории Белого моря. Они считаются своеобразными воротами в море, символически открывающими путь в Онежский залив.

Центральная усадьба Соловецкого монастыря расположена на юго-западе крупнейшего острова архипелага — Большого Соловецкого, в пределах одноименной древней крепости. Его восточные стены выходят на Святое озеро, а западные — на залив Просперити. Часть закрепленных за монастырем объектов находится за пределами крепостных стен и на ближайших островах: Анзерском, Заяцком, Большом Муксалме. Остальное — за пределами Соловецкого архипелага.

Расстояние от Архангельска до центральной усадьбы монастыря около 300 км, от побережья Карелии — 50 км, от Санкт-Петербурга — более 600 км, от Москвы — 1000 км.

1854 год — обстрел Соловков англичанами

1854? бомбардировка Соловков англичанами

Крымская война 1853-1856 гг. Велась не только в Крыму. 7 июля 1854 года, когда настоятелем был архимандрит Александр (Павлович), монастырь подвергся нападению двух английских 60-пушечных паровых фрегатов «Бриск» и «Миранда». В монастыре было 50 человек из военного командования, восемь небольших пушек на стенах и два трехфунтовых полевых орудия. Англичане потребовали немедленной сдачи монастыря, но архимандрит отказался, после чего по монастырю было открыто 35 пушек. Бомбардировка длилась девять часов. Оба полевых орудия, укрывшись от прибрежного холма, открыли ответный огонь противника. К вечеру англичане отошли, разрушив только построенное на берегу здание гостиницы и повредив в некоторых местах стены Спасо-Преображенского собора: в монастыре ни погибших, ни раненых не было.

7

Примечания Правмира

Основные даты из истории Соловецкого монастыря

- В 15 веке православные подвижники Зосима, Савватий и Герман облюбовали Соловецкие острова своим молитвенным уединением и жилищем в пустыне.

- В 1547 году при московском митрополите Макарии на Церковном соборе преподобные Соловецкие чудотворцы Зосима и Савватий были прославлены святыми.

- В 1558 году был заложен главный храм монастыря: Преображенский собор с часовней монахов Зосимы и Савватия.

- В конце 16 века монастырь стал «великой крепостью государя».

- В середине 18 века монастырское хозяйство претерпело серьезные изменения. В 1764 г высшим указом о так называемых «государствах Екатерины» многие церковные и монастырские земли перешли в государственную собственность.

- После октябрьского переворота 1917 года новое Феомахиевское правительство открыто объявило войну Церкви, верующим людям и всему православному образу жизни в России. Монастырь был закрыт по решению Советского правительства и в 1923 году преобразован в Соловецкий лагерь особого назначения СЛОН, преобразованный с 1937 года в Соловецкую тюрьму особого назначения СТОН

- Реставрацию храма, дома и других построек Соловецкого монастыря начали в 1961 году государственные учреждения культуры.

- Указом Святейшего Патриарха Алексия II от 25 марта 2000 г учреждено празднование Соловецкого Собора новомучеников и исповедников 10 (23.

- 29 августа 2002 г воздвигнут и освящен Крест поклонения в пустыне Святого Филиппа, воздвигнутый в память о ни в чем не повинных узниках Соловецкого лагеря.

О Соловецком монастыре на Правмире:

- Соловки: возвращение к простоте

- Соловки: 10 скитов и пустынь

- Не бойся Соловков, Христос рядом

- «На Соловках я понял, что каждый человек — это личность…»

Богослужения

В будние дни утренние молитвы проходят в 05:30, вечерние службы начинаются в 19:00. В праздничные и воскресные дни торжества проходят в 09:00 и завершаются крестным ходом. Более подробную информацию можно найти на официальном сайте Соловецкого монастыря.

Современные возможности позволяют организовать разного рода поминки через Интернет. Их виды, рекомендуемый размер пожертвований и способы перечисления средств можно посмотреть на сайте Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря.

Рекомендуемое время поездки в монастырь — с 1 июня по 30 сентября.

Подворья Соловецкого монастыря

Монастырь управляет несколькими хуторами от Соловков:

- Летать;

- Кемское (пос. Рабочеостровск);

- Архангел;

- -Петербург (поселок Красная Горка);

- Фаустовское (Московская область);

- Покровское (участок Радово, 20 км от Архангельска) — санаторий.

1880 — на Соловках открывается первая биостанция на Белом море

Соловки и прилегающие районы Белого моря изучаются веками. На самих островах велась научная работа.

Соловецкая биологическая станция

В 18-19 вв. Проводились гидрографические исследования Соловков и прилегающего Беломорья. Изучена природа Соловецких островов; в конце 19 века стали организовываться научные экспедиции, работающие непосредственно в районе Соловецких островов. И, наконец, в 1880 году был решен вопрос об организации первой биологической станции на Белом море на Соловках.

Руины гидроэлектростанции

Настоятель монастыря архимандрит Мелетий (Шергин) увлекался естественными науками, и открытие биологической станции было его инициативой. Биостанция изучала флору и фауну Белого моря, здесь работали крупнейшие ученые. В 1885 году на Соловках открылась метеостанция. В Соловецком монастыре была своя гидроэлектростанция. Он был установлен на канале между озером Святой и сухим доком в 1911 году и долгое время снабжал остров электричеством, пока он не был разрушен уже в советские времена.

восемь

1694 — на Соловки впервые приехал Петр I

Царь приехал в монастырь с намерением создать русский флот.

Так известный историк XIX века Сергей Соловьев описывает первый визит государя в 1694 году: «Тогда царь сел на яхту« Святой Петр »на Соловках; на дороге разразилась страшная буря, кораблекрушение казалось неизбежным. Петр уже получил Святые Таинства из рук сопровождавшего его архиепископа Афанасия: к счастью, был опытный рулевой Антон Тимофеев, сумевший довести яхту до Унской бухты, и они бросили якорь у монастыря Пертомина крест высотой полтора метра и поместил его в том месте, где он приземлился, на кресте была голландская надпись: «Этот крест изготовил капитан Петр в 1694 году от Рождества Христова”».

Второй визит Петра на Соловки связан с началом активных военных действий России по завоеванию региона Балтийского моря. В 1702 году в Вавчуге Пьетро спустил на воду два боевых фрегата, которые назвал «Спирито Санто» и «Коррьере». Он заложил основы нового фрегата Sant’Elia».

В составе Архангельской эскадры на Транспортно-Королевской яхте Петр во второй раз прибыл в Соловецкий монастырь. Он привез с собой разобранную церковь, которую моряки собрали на острове Большой Заяцкий. Именно в те времена при возведении храма в честь святого апостола Андрея Первозванного царь Петр, по легенде, изобрел и утвердил Андреевское знамя — боевой флаг русского флота.

Сан-Пьетро — копия лодки Петра I

Петр Алексеевич подарил Соловецкому монастырю 200 пуд пороха и послал военное командование охранять монастырь во время Северной войны. После посещения монастыря Петра I к Соловецкому приписали еще несколько монастырей, в том числе Краснохолмскую пустынь в Подмосковье.

Государство использовало монастырь как крепость для защиты западных границ и рассматривало его в первую очередь как военное сооружение. Кроме того, Соловки воспринимались как удобное место для удаления неугодных людей, как светских, так и духовных — приказы госорганов о содержании еще одного видного узника в Соловецкой тюрьме и Петровской тюрьме, а в более позднее время следовали одно за другим, монастырские подземелья не пустовали. Тюрьма была ужасной, условия содержания заключенных были бесчеловечными, камеры были тесными, как каменные мешки. Только в 1883 году Соловецкая тюрьма была упразднена; его здание позже использовалось как монастырская больница.