- Первые эскизы Александровского обелиска

- «Передо мной предстала колонна Траяна»

- Добыча камня для будущей колонны

- Где находится и как добраться

- Центр притяжения и молодожёны

- Финский гранит для русского памятника

- Транспортировка на «Святом Николае»

- Сосновые сваи, цемент с мылом и шкатулка с монетами

- «Монферран, Вы себя обессмертили!»

- 3. Доставка монолитного стержня колонны

- Установка колонны: краткое описание

- Пьедестал и скульптура ангела

- Проект монумента

- Установление статуи на вершине колонны

- Скульптурное оформление колонны

- Описание

- Характеристики

- Пьедестал

- Колонна, скульптура ангела

- Ограда, окружение памятника

- Ангел на колонне и святой Александр Невский

- Создание ангела и барельефов пьедестала

- Самый высокий памятник из цельного гранита

- Церемония открытия «величественного Колосса»

- Изготовление колонны: интересные факты

- Строительство архитектурного шедевра

- Закладка фундамента

- Заготовка каменных блоков

Первые эскизы Александровского обелиска

В 1829 году Николай I объявил публичный конкурс эскизов памятника Александру I. Огюст Монферран — его проект для Александровской колонны был реализован позже — первым предложил установить на площади гранитный обелиск высотой 25 метров. При этом Монферран одновременно разработал несколько проектов постамента памятника. В одном из эскизов он предложил украсить постамент барельефами Федора Толстого, иллюстрирующими события Отечественной войны 1812 года, и фигурой рыцаря, перед которым летит двуглавый орел, и сзади — богиня победы. В другом эскизе он изобразил фигуры слонов, поддерживающих обелиск.

«Передо мной предстала колонна Траяна»

Однако ни один дизайн обелиска не был принят. Монферрана попросили создать что-то вроде Вандомской колонны в Париже или колонны Траяна в Риме. Как пишет архитектор: «Колонна Траяна предстала передо мной как прообраз самого прекрасного, что может создать такой человек. Пришлось постараться максимально приблизиться к этому великолепному образцу античности, как это было сделано в Риме для колонны Антонина, в Париже для колонны Наполеона».

Колонна Монферрана также имела несколько вариантов оформления: помимо эскиза с фигурой ангела архитектор предлагал увенчать обелиск крестом, перевитым змеей, либо установить сверху фигуру Александра Невского.

Добыча камня для будущей колонны

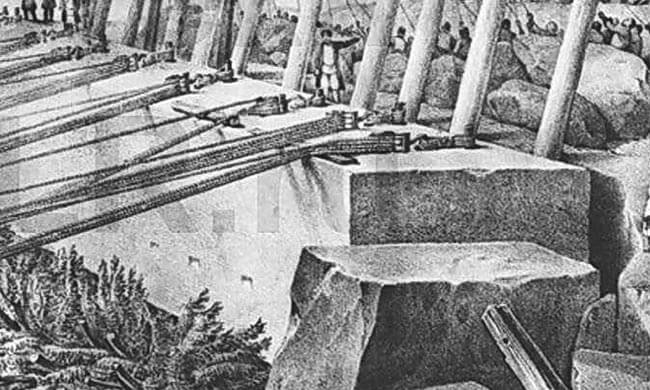

Для основной части колонны (гранитного монолита) использовался камень. Об этом скульптор уже писал в своих предыдущих поездках в Финляндию. В 1830-32 гг. Добыча и предварительная обработка породы велись в карьере Путерлак, расположенном между Фридрихсгамом и Выборгом. Эти работы проводились по методике Суханова. Руководили производством В. А. Яковлев и С. В. Колодкин. Осмотрев горную породу, каменотесы подтвердили пригодность этого материала, из него была вырезана призма, которая по размерам была намного больше будущей колонны. Для этого использовались гигантские приспособления: огромные ворота и рычаги, чтобы сдвинуть огромный блок с места и затем сбросить его на мягкую упругую кровать из еловых веток. Из этой же скалы после огранки были получены огромные камни для основания памятника. Самый большой из них весил более 400 тонн.

Где находится и как добраться

Достопримечательность расположена в центральной части Дворцовой площади. Воспользовавшись услугами метро, нужно ехать до остановки «Невский проспект». Руководствуясь шпилем Адмиралтейства, дойти до начала Невского проспекта. Прекрасный вид на главную площадь города поражает вид с пересечения Невского и Адмиралтейского проспектов. Рядом с величественной колонной проходят фестивали, вечеринки, концерты, традиционный праздник «Алые паруса».

Многие люди здесь гуляют. Найти точку отсчета не сложно. Возле памятника организуются прогулки в экипаже, использовавшиеся во времена Петра. Их используют для поездок в исторический центр города. Экскурсионные автобусы припаркованы у набережной. Вы можете принять участие в многочисленных экскурсиях.

Центр притяжения и молодожёны

Со стороны место установки Александровской колонны кажется центральной точкой Дворцовой площади. Фактически Александрийский столб находится в 100 метрах от Зимнего дворца и почти в 140 метрах от арки Главного штаба. И вроде как по центру. Хотя для такой величественной площади, как Дворцовая, эти десятки метров времени не построить.

Александрийский столб прекрасен в любую погоду и время года. Он центр тяжести. Его величественное расположение идеально вписывается в общую площадь Пьяцца-дель-Палаццо. На фоне Александровской колонны туристы любят делать селфи. И как супруги любят быть здесь и фотографироваться, не передать словами.

К Александровской колонне приходят влюбленные. Традиционно жених должен взять невесту на руки и прогуляться с ней по колонне. Существует поверье, что сколько раз пара пересекает Александрийский столб, сколько у них родится детей.

Финский гранит для русского памятника

Материал для памятника Монферран выбрал заранее: для Александровской колонны был использован финский гранит. Сама колонна и камни для ее основания были вырезаны из скалы: самая большая весила более 400 тонн. Их раскапывали два года — с 1830 по 1832 год — в карьере Путерлак. Здесь работало около 250 человек во главе с известным каменотесом Самсоном Сухановым.

Транспортировка на «Святом Николае»

Перевезти заготовки обелисков из Финляндии в Санкт-Петербург было непростой задачей. Для транспортировки колонны по воде был построен специальный катер «Святой Николай» грузоподъемностью более 1000 тонн. Колонну погрузили на борт 600 солдат, при этом они чуть не сбросили монолит в воду. Два парохода отбуксировали «Святой Николай» колонной в Петербург.

Сосновые сваи, цемент с мылом и шкатулка с монетами

При закладке фундамента для установки колонны рабочие обнаружили столбы: полвека назад здесь думали поставить памятник Пьетро I Бартоломео Растрелли.

- 10 интересных фактов о главном корпусе МГУ

- 10 фактов о строительстве стрелки Васильевского острова в Санкт-Петербурге

- Первая леди советской скульптуры. 10 фактов о Вере Мухиной

Для установки колонны были использованы инновационные инженерные разработки Августина Бетанкура, которые на тот момент уже были опробованы при строительстве Исаакиевского собора Огюстом Монферраном. Здесь фундамент закладывали по той же технологии, что и Исаак: в дно котлована вбивали 1250 сосновых столбов и закладывали на них гранитные брусчатки. На фундамент поставили монолит весом 400 тонн, который стал основанием постамента. Монолит соединили с фундаментом специальным раствором: в бетон добавили водку и мыло. Благодаря этому монолит можно было перемещать, пока он не «сядет» идеально. В центре фундамента помещена памятная шкатулка с монетами, отчеканенными в честь войны 1812 года, и закладная табличка.

«Монферран, Вы себя обессмертили!»

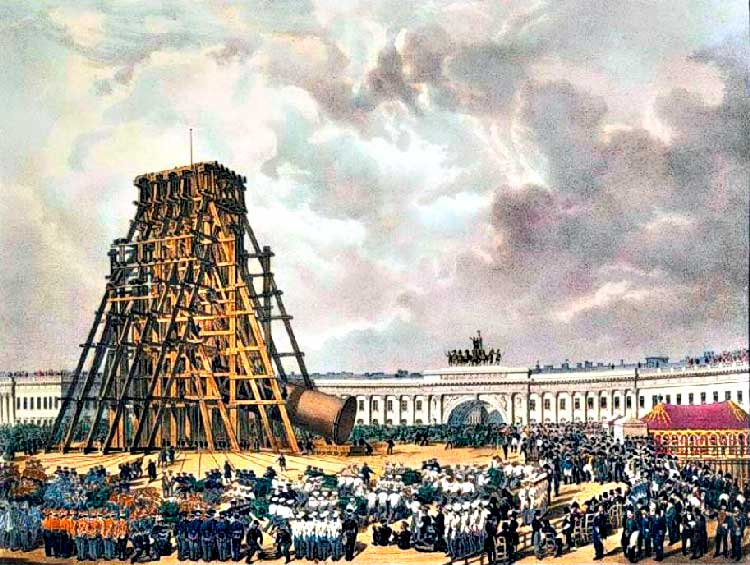

Самой сложной задачей для строителей была установка колонны. Здесь пригодятся разработки Агостино Бетанкура при строительстве Исаакиевского собора. Он разработал специальную подъемную систему из строительных лесов, лебедки — механизмы для перемещения грузов — и систему блокировки. Сначала колонну катили по наклонной плоскости на специальной платформе и закрепляли на ней. Затем начали поднимать веревки, закрепленные на эшафоте. Эта операция длилась почти 40 минут примерно 2500 человек. Николай I был настолько впечатлен торжественным восхождением, что воскликнул: «Монферран, ты себя увековечил!» После того, как колонна была установлена, ее отшлифовали, отполировали и декорировали — на это ушло два года.

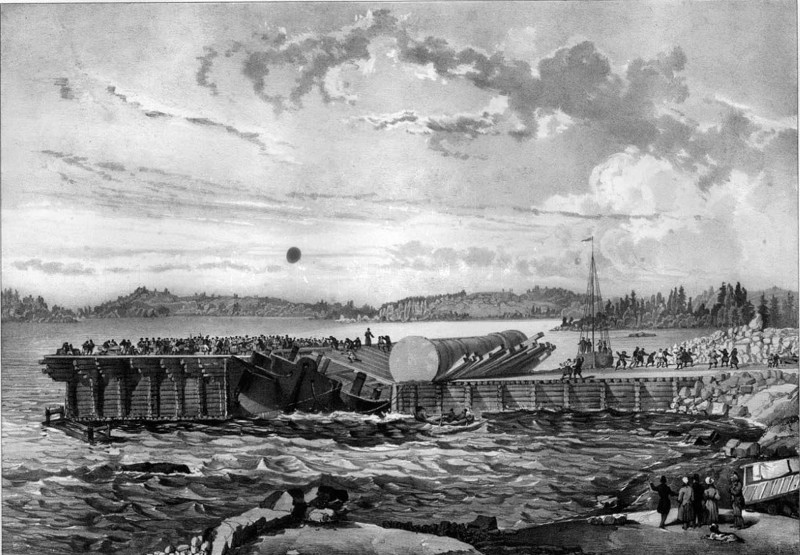

3. Доставка монолитного стержня колонны

0 В начале лета 1832 г началась погрузка и доставка монолита колонны; погрузка этого монолита на баржу, имеющую огромный вес (670 тонн), была более сложной операцией, чем загрузка камня для постамента; Для его транспортировки был построен специальный корабль длиной 45 м, шириной 12 м в центре, высотой 4 м и грузоподъемностью около 1100 тонн (65 тыс пуд.).

В начале июня 1832 года корабль прибыл в карьер Питтерлакс, и подрядчик Яковлев с 400 рабочими немедленно начал погрузку камня; В соответствии с берегом карьера на сваях заранее получен пирс длиной 32 м и шириной 24 м из деревянных хижин, заполненных камнем, а перед ним, в море, деревянный форланд такой же длины и конструкции как пристань; между пристанью и пристанью образован проход (порт) шириной 13 м; бревенчатые ящики пристани и пристани были соединены длинными бревнами, обшитыми сверху досками, которые образовывали дно гавани. Дорога от места обрушения камня до пристани расчищена, выступающие части скалы взорваны, затем бревна уложены рядом по всей длине (около 90 м); колонна перемещалась с помощью восьми лебедок, из которых 6 тянули камень вперед, а 2 размещенные сзади, поддерживали колонну при ее наклонном движении за счет разницы диаметров ее концов; для выравнивания направления движения колонны на расстоянии 3,6 м от нижнего основания поставили железные клинья; после 15 дней работы колонна стояла у причала.

на причал и на теплоход уложено 28 бревен длиной 10,5 м и толщиной 60 см; по ним нужно было протащить колонну на корабль с размещенными на форамоле десятью шпилями; Помимо рабочих на шпилях, они также поставили 60 человек впереди и позади колонны для наблюдения за тросами, идущими к шпилям, и за веревками, с помощью которых корабль был прикреплен к причалу. В 4 часа утра 19 июня Монферан дал сигнал на посадку: колонна легко двигалась по склонам и почти уже была затоплена, когда произошла авария, чуть не повлекшая катастрофу; из-за небольшого наклона стороны, ближайшей к причалу, все 28 бревен были подняты и сразу сломались под тяжестью камня; корабль отклонился, но не опрокинулся, прислонившись к дну гавани и стенке причала; камень поскользнулся на мягкой стороне, но задержался на стороне дока.

Погрузка стержня колонны на баржу

0 Людям удалось спастись и бед не было; Подрядчик Яковлев не был застигнут врасплох и немедленно организовал восстановление корабля и поднятие камня. На помощь рабочим была вызвана военная бригада из 600 человек; после форсированного марша 38 км солдаты прибыли на карьер за 4 часа; после 48 часов непрерывной работы без отдыха и сна корабль выпрямили, на нем прочно укрепили монолит и к 1 июля 2 парохода доставили его в б. Набережная дома.

Портрет рабочих, доставивших колонну

0 Чтобы избежать такой аварии при погрузке камня, Монферан уделил особое внимание расположению разгрузочных устройств. Дно реки очищено от столбов, оставленных архитравом после возведения береговой стены; наклонная гранитная стена была выровнена по вертикальной плоскости с помощью очень прочной деревянной конструкции, так что ваза с колонной могла подойти очень близко к набережной, без каких-либо трещин; соединение грузовой баржи с насыпью производилось из 35 толстых бревен, уложенных рядом друг с другом; 11 из них прошли под колонной и приземлились на палубе другого тяжеловесного корабля, находившегося на берегу реки баржи и служившего противовесом; кроме того, на концах барж были уложены и укреплены 6 более толстых бревен, концы которых с одной стороны были жестко привязаны к вспомогательному судну, а противоположные выдвинуты на 2 м до насыпи; баржу прочно притянули к набережной с помощью 12 тросов, которые ее опоясали. Для спуска монолита на берег было задействовано 20 лебедок, 14 из которых тянули камень, а 6 удерживали баржу; Спуск прошел очень хорошо за 10 минут.

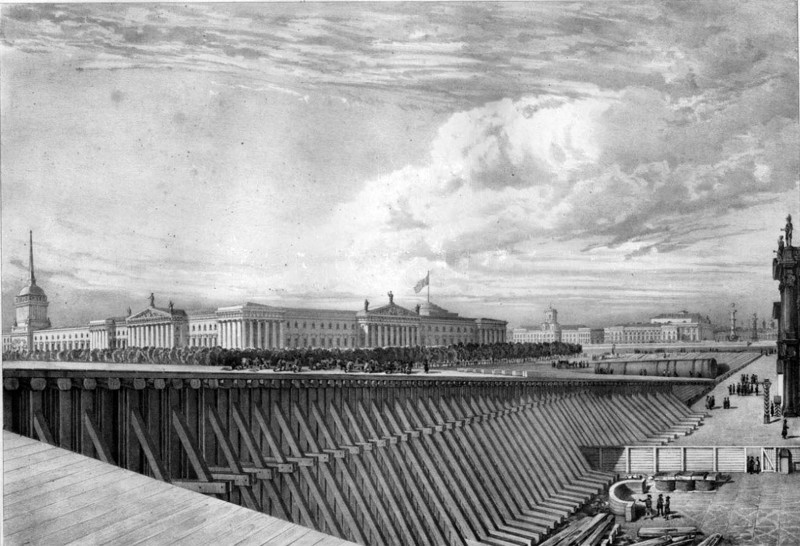

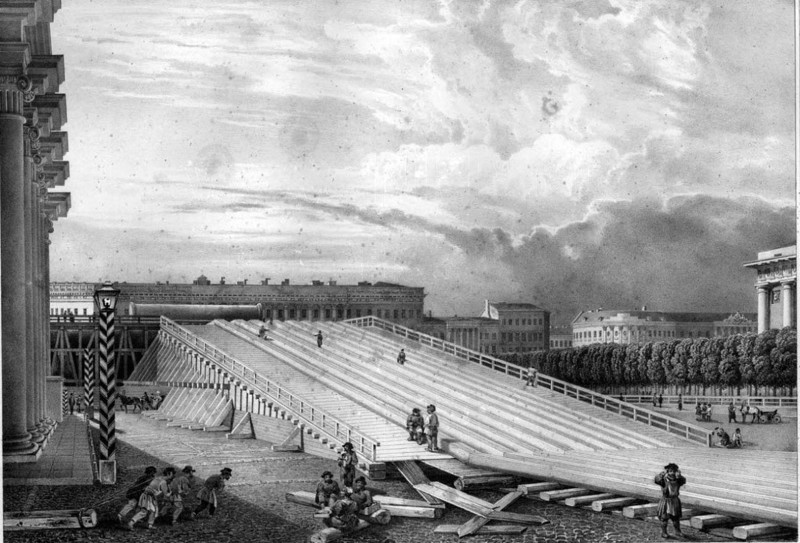

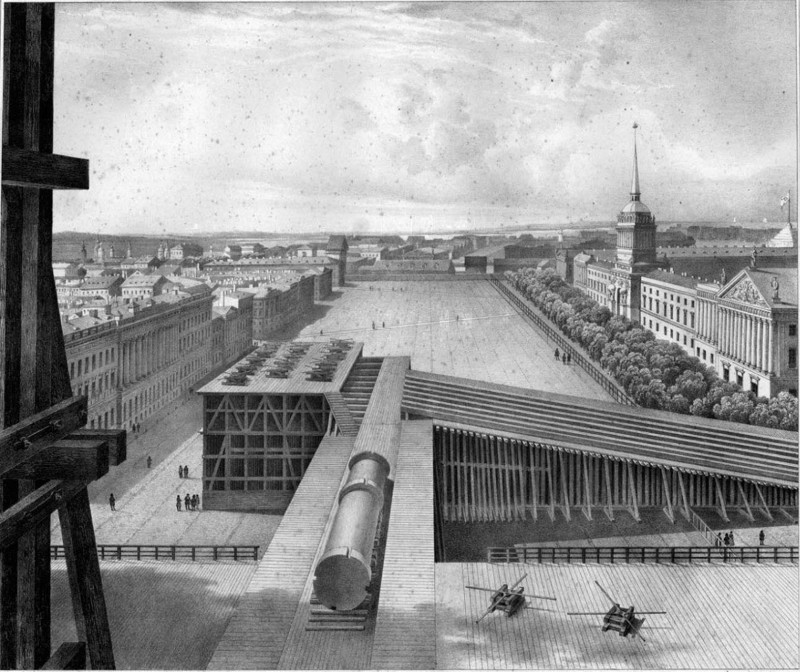

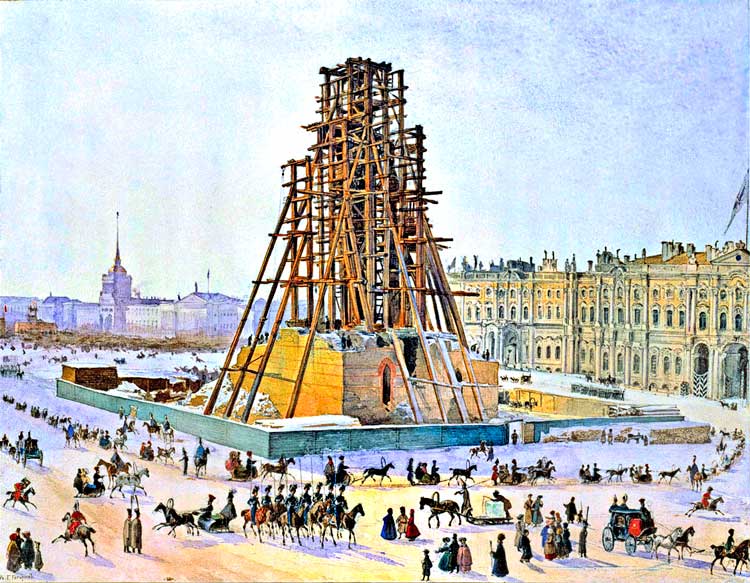

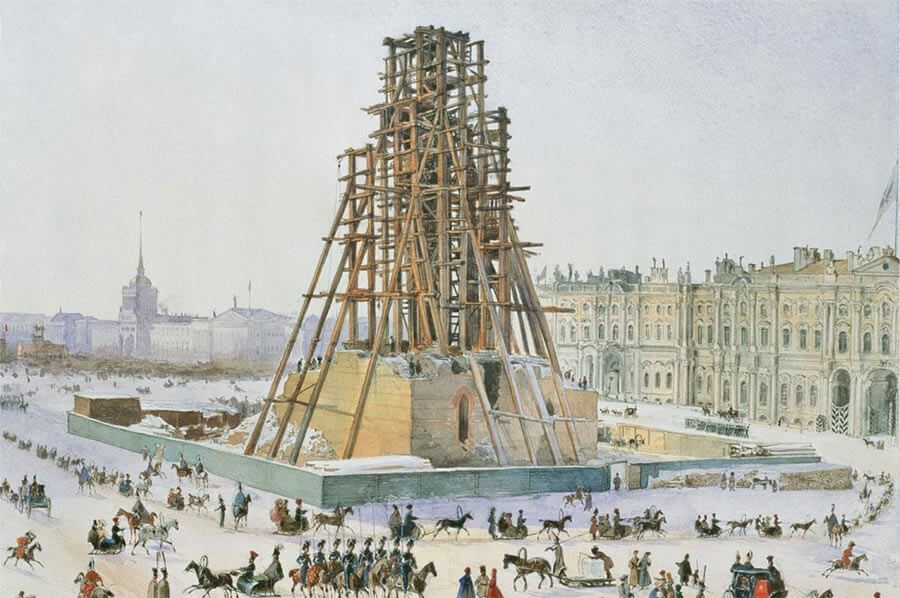

Для дальнейшего перемещения и подъема монолита была построена прочная деревянная площадка, состоящая из наклонной плоскости, перпендикулярного ей эстакады и обширной площадки, которая занимала почти всю территорию вокруг места установки и поднималась на 10,5 м над ее уровнем.

В центре площадки на массиве песчаника был построен лес высотой 47 м, состоящий из 30 стоек с четырьмя столбами, усиленных 28 подкосами и горизонтальными распорками; 10 центральных стоек были выше остальных и наверху попарно соединены фермами, на которых покоились 5 двойных дубовых балок, с которых свисали блоки шкивов; Монферран создал модель строительных лесов 1/12 в натуральную величину и представил ее на экспертизу самым опытным людям: эта модель значительно облегчила работу плотников.

Подъем монолита по наклонной плоскости производился по мере его перемещения в карьере по полностью уложенным лебедками штангам.

Перемещение готовой колонны: от набережной до эстакады

0 В начале эстакады

0 В конце эстакады

0 На эстакаде

0 Наверх, по эстакаде, его тащили на специальной деревянной тележке, которая двигалась по роликам. Монферан не использовал чугунные ролики, опасаясь, что они будут раздавлены досками пола платформы и брошенными шарами — метод, который использовал граф Карбери для перемещения камня под памятник Петру Великому 2, полагая, что готовят их и другие приспособления займет много погоды. Тележка, разделенная на две части шириной 3,45 м и длиной 25 м, состояла из 9-ти лепестковых балок, установленных рядом и усиленных зажимами и болтами с тринадцатью перемычками, на которых размещался монолит. Его установили и укрепили на эстакаде возле наклонной плоскости, и массу тащили теми же шпилями, которые тянули ее вверх по этой плоскости.

На эстакаде

Установка колонны: краткое описание

Итак, когда колонка прибыла, все было готово к установке. С помощью оригинальной подъемной конструкции, состоящей из подмостей, ряда подъемных блоков и человеческого ресурса, колонна была торжественно поднята. 30 августа 1832 года это грандиозное событие произошло на площади Пьяцца дель Палаццо. Вся площадь была забита массой зрителей, некоторым удалось добраться до крыши и окон Главного штаба. Сам император прибыл с семьей. Это было поистине беспрецедентное шоу, продолжавшееся почти два часа!

Возвышение Александровской колонны

Колонна, лежащая на специальной платформе, обмотанная веревочными кольцами с прикрепленными блоками, почти 2,5 тысячи человек была переведена из горизонтального положения в вертикальное. Как будто в замедленной съемке, монолит оторвался от земли, свисал с постамента и благополучно остановился в нужном месте на гранитном постаменте. Громкое «Ураааа !!!» он слышал себя на площади!!!»

С тех пор Александровская колонна стояла на одном месте под собственным весом в 600 тонн без использования дополнительных креплений. Николай I признал, что Огюст Монферран увековечил свое имя, установив Александровскую колонну.

Однако даже после того, как колонна была установлена в постоянное положение, работы над памятником так и не были завершены. Необходимо было доделать и отполировать саму колонну. Пришлось проделать большую работу с постаментом, который ожидал украсить барельефными бронзовыми пластинами.

Пьедестал и скульптура ангела

Вершину Александровской колонны украшает ангел, высота которого достигает почти 5 метров. Фигура была сделана русским скульптором Борисом Орловским, пытаясь придать лику ангела черты Александра I. Правая рука ангела поднята к небу, а левой он держит крест, которым является змея держит пытается подняться. Эта фигура символизирует мир в государстве, наступившем после поражения наполеоновской армии. По одной из версий, фигура ангела была выбрана потому, что в семейном кругу Александра I звали «Наш ангел». Кстати, по первоначальному замыслу архитектора он должен был быть золоченым, но так как власти торопились открывать памятник, от этой идеи отказались.

Особое внимание уделено мощному постаменту, украшенному барельефами, которые удачно гармонируют между собой, создавая неповторимое целое. В центре композиции — две крылатые женщины, держащие мемориальную доску с благодарственной надписью Александру I со всей России. Рядом с ними символы двух рек: Немана и Вислы. Другие барельефы украшены символами Мира и Победы, Изобилия и Мудрости, Милосердия и Справедливости. Но выделяются двуглавые орлы, держащие в лапах лавровые венки. Все рисунки постамента были выполнены Монферраном, по ним художники сделали эскизы в натуральную величину, по которым скульпторы изготовили формы для литья.

Проект монумента

Александровская колонна была возведена в Санкт-Петербурге архитектором Огюстом Монферраном в 1834 году по приказу императора Николая II в память о победе его старшего брата Александра I над Наполеоном.

В начале 1829 года Николай I объявил конкурс эскизов памятника Александру I. Среди представленных на конкурс проектов внимание императора привлекла работа архитектора французского происхождения, создателя церкви Святого Исаака Огюста Монферрана, которые предложили разные варианты памятника.

По просьбе короля архитектор начал работу над созданием самого высокого памятника того времени — колонны на дворцовой площади, которая превосходила бы Вандомскую колонну в Париже, возвышая французского императора.

Установление статуи на вершине колонны

После установки оставалось закрепить на постаменте декоративные элементы и барельефные пластины, а также отполировать колонну. В сентябре 1830 года, параллельно с работами по возведению колонны, Монферран также работал над статуей, которая должна была ее увенчать. Его должны были использовать по велению Николая I в Зимнем дворце. Колонна в оригинальной конструкции была дополнена крестом, которым обвивалась змея. Кроме того, скульпторы Академии художеств предложили несколько вариантов ангелов с крестом. В результате рисунок, сделанный Б.И.Орловским, был принят к исполнению. На полировку и отделку памятника ушло два года.

Скульптурное оформление колонны

Фигура ангела высотой почти пять метров была изготовлена скульптором Борисом Орловским. Ангел держит в левой руке крест, а правую возносит к небу. По замыслу Монферрана фигура ангела должна была быть позолоченной, но из-за поспешности с открытием от этого решения отказались. На постаменте колонны изображения всевидящего ока, под которым двуглавые орлы с лавровыми венками в лапах. Две крылатые женские фигуры держат табличку с текстом «Александр I — Россия благодарная», рядом с ними символы рек Висла и Неман. Другие барельефы изображают аллегории Победы и Мира, Справедливости и Милосердия, Мудрости и Изобилия. Рисунки для украшения постамента были выполнены самим Монферраном, на основе которых художники сделали эскизы в натуральную величину, а скульпторы создали формы для литья.

Описание

Если посмотреть из окон Зимнего дворца, то восхищенный взор останавливается при виде величественной пары арок Главного штаба — Александровской колонны. Розовый гигант, созданный Монферраном по подобию существующих древних колонн, имеет важное отличие: принципиально иной подход к принципам утонения стержней, влияющий на целостное восприятие архитектурного сооружения.

В отличие от старинных рисунков формирование линии колонн начиналось не с третьей части высоты (классический вариант расчета), а с основания. Кривая утонения рассчитывалась по более сложным математическим законам с использованием большего количества приближений (делений). Диаметр основания памятника был аналогичен диаметру колонны Трояна. Важным элементом сооружения является дорическая капитель, выполненная из бронзы в верхней части стержня.

он прикреплен к (прямоугольной) кирпичной абаке с бронзовой облицовкой. Основная опора массива скрыта вверху (в виде полусферы). Он состоит из многих слоев: гранита, качественной кирпичной кладки, двух слоев гранита. Высокая и надежная колонна по задумке архитектора выглядит не как массивный блок, а как тонкая стрела, победно устремленная высоко в небо.

Характеристики

Общая высота колонны 47,5 м. Основные части памятника имеют следующие параметры:

- Постамент, состоящий из трех рядов по 8 каменных блоков, имеет высоту 4,25 м. Вес монументального элемента с цоколем составляет 704 тонны. Размеры подвала — 6,3 × 6,3 м.

- Монолитная часть колонны имеет высоту 25,6 м, диаметр нижнего — 3,66 м, верхнего — 3,15 м. Вес ствола 812 тонн.

- Вершина в форме ангела имеет высоту 4,26 м и весит 37 тонн. Высота колонны (с крестом) 12 м. Высота самого креста составляет 6,4 метра.

- Размеры ограждения по периметру 16,5 х 16,5 х 1,5 м

- Барельефы имеют размер 5,24 × 3,1 м.

Пьедестал

Монферран сделал эскизы декоративных элементов постамента и бронзовых украшений. Тематическая направленность соответствовала назначению колонны в прославлении победы русской армии, видам вооружения. Среди них древнерусские кольчуги, шлемы, щиты, доспехи. Они выполнены в полной аналогии с оригиналами, найденными среди находок из Оружейной палаты.

Стиль исполнения барельефов наиболее близок к приемам эпохи Возрождения. Ранее элементы изготавливались из картона натурального размера. На северной стороне постамента размещены фигуры крылатых женщин, держащих табличку с надписью «Александр I благодарен России» — точные копии воинских доспехов. По обе стороны от элементов с оружием расположены фигуры молодой девушки-Водолея. Из урны рядом с девушкой течет вода, изображающая символ рек Неман и Висла, где происходили сражения.

Даты важных побед записаны на отдельных барельефах, представлены аллегории «Победа и мир» и другие. Верхняя часть постамента украшена фигурами двуглавых орлов с дубовым венком, обхваченных за ноги. Все элементы постамента символизируют отвагу, победу русских солдат в войне 1812 года.

Колонна, скульптура ангела

Вертикальную линию монумента, стройность величественного сооружения завершает фигура ангела с крестом. Фигура напоминает Александра I, стоящего с протянутой правой рукой, держащего в левой руке крест и наступающего на змею. Взгляд крылатого ангела обращен к земле. Он как бы властвовал над порядком, спокойствием жителей чудесного города. Скульптура считается символом мира и спокойствия в Европе после победы над армией Наполеона. Фигура фиксировалась за счет специального стержня (на него опирался ангел). Во время реставрации 2003 года его сняли. Теперь ангел (как колонна) поддерживается собственным весом.

Ограда, окружение памятника

Панорамный вид на памятник со всех сторон дополняет интересная ограда, возведенная по предложению Монферрана. Все элементы ограды были смонтированы в 1837 году. В первоначальном варианте постройки в углу ограды располагался сторожевой сэндвич. Здесь дежурил инвалид в формальной одежде. Высота сооружения составляет 1,5 м, на нем размещены фигуры 136 двуглавых птиц, 12 пушек, ряды копий, древки с двуглавыми орлами. На воротах замковой ограды висели символические замки.

В проекте предусмотрена возможность освещения памятника фонарями, газовыми приборами, помещенными в канделябры. Секрет забора — это оптическая иллюзия, скрытая в фигурках орлов. У них не две головы и два крыла, а три. С любого угла зрения видны только двое, что соответствует символу двуглавого орла. Третий элемент виден только при внимательном осмотре памятника.

Ангел на колонне и святой Александр Невский

Оба события: установка колонны на постамент и открытие Александровской колонны произошли 11 сентября (30 августа по старому стилю), что не случайно. Эта дата — главный день почитания святого Александра Невского.

В этот день мощи святого верующего князя Александра Невского были перенесены в Санкт-Петербург. Александр Невский — небесный покровитель Санкт-Петербурга, поэтому ангел, смотрящий вниз с Александринского столба, воспринимается, прежде всего, как хранитель и защитник великого города на Неве.

Создание ангела и барельефов пьедестала

Стоит отметить, что вариантов заполнения колонки было несколько.

Александровская колонна получила свой нынешний вариант, созданный скульптором Б. Орловским. Но решающим оказалось прозвище детской семьи Александра I — «наш ангел.

Мнение экспертаЕкатерина СмирноваНаш любимый историкСпросить экспертаСделано! Общая высота «ангела» с учетом креста составляет 6,4 метра, из них 4,2 метра у самого ангела. Таким образом, длина Александровской колонны составляет 47,5 метра.

Специалисты отмечают, что соотношение высот фигуры и колонны более гармонично, чем у прототипов: колонн Траяна и Вандома. Монферран — молодец.

Все эскизы барельефов архитектор сделал лично. Ящики Скотти и Тверской использовали их для создания моделей, а скульпторы лепили формы для литья. Результатом стали четыре великолепных высокохудожественных бронзовых барельефа. Их отливка производилась на заводе Берда.

Легенда! Говорят, что среди барельефов есть и шлемы Александра Невского, и, что совершенно невероятно, щит, прибитый вещим Олегом у ворот Константинополя.

Вверху барельефа изображены орлы с дубовыми венками в клюве, хранящие покой Всевидящего Ока. На главном фронтоне находится мемориальная доска с надписью «Александр I — благодарная Россия» в руках ангелов, летающих над доспехами.

Слева и справа фигуры девушки и старика символизируют реки Вислу и Неман, которые были форсированы русскими солдатами во время европейского похода на Париж.

Не остались в стороне и другие фронтоны: они украшены фигурами греческих богинь, олицетворяющих Справедливость и Милосердие, Мудрость и Изобилие, Победу и Славу. Благодаря легкой руке Монферрана все элементы барельефа восхищают необычайной четкостью и прекрасной прорисовкой деталей.

Самый высокий памятник из цельного гранита

Александровская колонна стала самым высоким памятником в мире из цельного гранита. Общая высота памятника составляет 47,5 метра, из которых почти половина составляет сама колонна (25,6 метра). Вес памятника составляет около 600 тонн. Колонна опирается на гранитное основание только под действием собственной силы тяжести; у него нет специальных опор.

Церемония открытия «величественного Колосса»

Церемония открытия памятника состоялась 11 сентября 1834 года. Архитектор хотел отказаться от участия в церемонии, но Николай I настоял, сказав: «Монферран, ваше творение достойно своего предназначения, вы воздвигли себе памятник». Для праздника на площади Пьяцца дель Палаццо были сооружены специальные трибуны: на них размещалась императорская семья и другие именитые гости.

«И никакая ручка не может описать величие того момента, когда после трех пушечных выстрелов вдруг со всех улиц, словно рожденных из земли, тонкими массами, с грохотом барабанов, под звуки Парижского марша колонны русской армии ушли… Торжественный марш начался: русская армия прошла перед Александровской колонной; два часа длилось это великолепное, единственное в мире зрелище… Вечером долгое время шумные толпы бродили по улицам освещенного города, наконец, погас свет, улицы опустели, величественное зрелище колосс со своим часовым остался на безлюдной площади».

Василий Жуковский

Изготовление колонны: интересные факты

Сам архитектор нашел место для изготовления колонны, которая была спроектирована как единый монолит. Этим местом оказался карьер Путерлак в Финляндии. С помощью гигантских рычагов вырезанная заготовка огромной призматической колонны была помещена на еловые ветки, затем повернута и подготовлена к отправке в Санкт-Петербург.

сложно представить, как в Петербурге водой отлили огромный монолит колонны (длиной почти 26 метров, диаметром более трех метров и весом около 600 тонн!) И 400-тонным блоком для постамента. Да, для этих целей специально спроектированы новые рафтинговые сооружения, построены специальный причал и причал, специальная мобильная платформа, по высоте равная высоте баржи. Но все же даже в наше высокотехнологичное время объем проделанной работы поражает своими масштабами.

Вся эта подготовительная работа проводилась под руководством корабельного механика полковника К. Глазырина. После погрузки на «Святой Николай» колонна отправилась в Кронштадт, а оттуда была доставлена на Дворцовую площадь, где Монферран проводил там дальнейшие работы.

Когда прибыла колонна, уже были проведены геологические работы, выбрано место для памятника, было высажено более тысячи столбов, установлен фундамент из гранитных блоков, на котором был построен гигантский первый гранитный монолит будущего постамента размещен прямо.

Установка на пьедестале

Приготовление раствора, которым должно было закрепиться гранитное основание пьедестала, было очень специфическим и показало творческий потенциал мысли Монферрана. Чтобы раствор заранее (а это было зимой) не замерз, архитектор приказал добавить водку и мыло! Водка не давала раствору быстро застывать, а мыло помогало легко переместить блок в нужное место. После установки основного блока остальные компоненты пьедестала были подняты и закреплены.

Строительство архитектурного шедевра

Важность и значимость состояния объекта требовали адекватной организации и согласованности действий. С самого начала строительства памятника творческая работа велась параллельно по трем направлениям:

- строительные работы на площади Пьяцца дель Палаццо для подготовки фундамента;

- работа каменщиков в карьере Путерлак по подготовке каменных блоков для всех компонентов колонны;

- работа скульпторов по созданию ангела и барельефов постамента.

Закладка фундамента

В 1829 году начались работы по устройству фундамента с геологоразведочными работами. После бурения нескольких глубоких скважин недалеко от центра участка был обнаружен песчаный слой, который может стать надежной «подушкой» для будущих фундаментов.

В декабре того же года был вырыт котлован, на дно которого было принято решение посадить 1102 сосновых столба в качестве опоры для кладки. Каково же было удивление строителей, когда они обнаружили здесь 99 забитых шестов, совершенно пригодных для использования.

Мнение экспертаЕкатерина Смирнова Наш любимый историк Спросите эксперта Интересный факт! Оказывается, на этом месте 50 лет назад собирались поставить памятник Петру Великому, а заложенные сваи сохранились в хорошем состоянии.

В результате подготовки площадки около 1250 сосновых столбов были забиты на глубину более 5 метров. Изобретение инженера Огюстина Бетанкура было использовано для создания идеально ровной поверхности каменного основания.

Лайфхак XIX века! В яму наливали воду и измеряли уровень всех столбов с ее поверхности. После того, как полюса были вырезаны по этим отметкам, на горизонтальном уровне образовалась поверхность с нулевой погрешностью.

На столбы уложены гигантские каменные блоки высотой более полуметра, выровненные дощатой кладкой с поверхностью брусчатки. В основании фундамента поставили ящик с монетами. Все монеты отчеканены в честь победы русских войск в войне 1812 года. Александровская колонна была заложена в октябре 1830 года.

Заготовка каменных блоков

В 1830 году начались работы на Пютерлакских карьерах в Выборгском районе. Здесь проходили добыча каменных блоков и их предварительная обработка.

Исторический факт! Сейчас это район финской деревни Путерлахти, община Виролахти. В 19 веке эта финская провинция входила в состав Российской империи.

Монферран нашел подходящую породу, и после того, как каменщики оказались подходящими, началась активная фаза процесса. Из камня были выделены монолиты для колонны, постамента и цоколя.

Бригада камнерезов из 250 человек под руководством известного мастера Самсона Суханова в течение двух лет день за днем ковала каменные блоки, придавая им предварительную форму изделиям.

Используя огромные рычаги и ворота, они переместили гигантские камни к морскому берегу. Было решено отправить их в Санкт-Петербург морем, и для этого под руководством морского инженера-полковника К.А.

Более 600 солдат катили пустую колонну на баржу под названием «Сан-Никола» из специально построенного дока. Два неутомимых парохода доставили его в Петербург, и к 1832 году колонна уже была в городе.